Após operação dos EUA na Venezuela, América Latina está no centro da geopolítica

A operação militar dos EUA na Venezuela que capturou Nicolás Maduro põe a região no centro da geopolítica global. Para o Brasil, o desafio é não ser obrigado a escolher entre os americanos e a China

Nicolás Maduro: ditador venezuelano e sua mulher, Cilia Flores, são conduzidos por agentes da força policial dos EUA após captura no início de janeiro (RS/Fotos Públicas)

Editor de Macroeconomia

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 06h00.

Em uma operação cinematográfica no começo de janeiro, militares dos Estados Unidos capturaram Nicolás Maduro, o autoritário líder que comandava a Venezuela havia 14 anos. Tudo chamou atenção. Da proeza militar ao movimento dos EUA de interferir diretamente em um país latino-americano — algo que não acontecia desde 1989, quando os americanos invadiram a Nicarágua para prender Manuel Noriega.

A ação veio após meses de tensão e ameaças do presidente dos EUA, Donald Trump, contra o regime madurista, e inaugura uma nova fase da relação da maior economia do mundo com a América Latina. Mais do que isso: põe a região no centro da geopolítica global.

“Independentemente de republicanos ou democratas vencerem em 2028, a América Latina e o Hemisfério Ocidental continuarão centrais na política externa dos EUA”, diz Juan Gonzalez, ex-diretor para o Hemisfério Ocidental do Conselho de Segurança Nacional dos EUA na gestão de Joe Biden, hoje pesquisador na Universidade Georgetown.

O presidente da 9G Consultoria e ex-diretor da Organização Mundial do Comércio, Roberto Azevêdo, define da seguinte maneira: “Estamos efetivamente percebendo os movimentos mais concretos de uma nova ordem político-econômica internacional”.

Para ele, já havia uma redução da relevância do multilateralismo e o aumento de ações unilaterais por nações. A nova estratégia de segurança nacional dos EUA, lançada em dezembro, desnuda essa mudança mais ampla e posiciona a América Latina como prioridade, aponta Azevêdo.

“Passamos a ser a prioridade número 1 dos EUA”, diz. Essa nova abordagem americana se popularizou como “doutrina Donroe”, uma releitura da política externa americana do século 19. “Ela define que o engajamento é opcional e a imposição é unilateral”, afirma Gonzalez.

Na esteira da ação americana, a China publicou novas diretrizes para a região. Não citou os EUA, mas criticou ações hegemônicas e buscou oferecer oportunidades de cooperação de longo prazo em áreas como infraestrutura e energia. “Talvez os EUA pensem que podem forçar a China [a sair da região], mas é uma leitura equivocada, porque eles [gestão Trump] veem o engajamento com a região como um jogo de soma zero”, afirma Gonzalez.

Protestos em Caracas: ação dos EUA pode ampliar sentimento antiamericano e corroer influência do país na região (Jesus Vargas/Getty Images)

É neste contexto que a Venezuela vive, desde o início de janeiro: um “madurismo sem Maduro”. Enquanto o ditador e sua mulher, Cilia Flores, são julgados em Nova York por narcoterrorismo, na prática, o regime chavista e suas principais peças se mantiveram. A maior dúvida é se a presidente empossada, a número 2 de Maduro, Delcy Rodríguez, manterá o fino equilíbrio entre atender aos interesses americanos e garantir sua coalizão interna de pé.

Gonzalez vê três cenários. Um é de transição administrada, no qual o foco é o processo democrático. Outro é de, como define, uma “continuidade criminosa” — o cenário atual. Por fim, uma possibilidade de ruptura interna.

“Há figuras como Vladimir Padrino López, o ministro da Defesa, e Diosdado Cabello, o ministro do Interior, que não necessariamente simpatizam com Delcy Rodríguez”, afirma. “Ela é uma burocrata e gestora eficiente. Mas conseguirá manter o controle político?” Em sua visão, há ingredientes para um conflito interno caso a situação se deteriore.

Mas, caso Rodríguez consiga controlar a coalizão chavista e estabilizar a economia, ela poderia convocar eleições e ser competitiva, em um cenário que afastaria a higidez democrática do país. Tudo isso será acompanhado de perto por diplomatas latinos nos próximos meses.

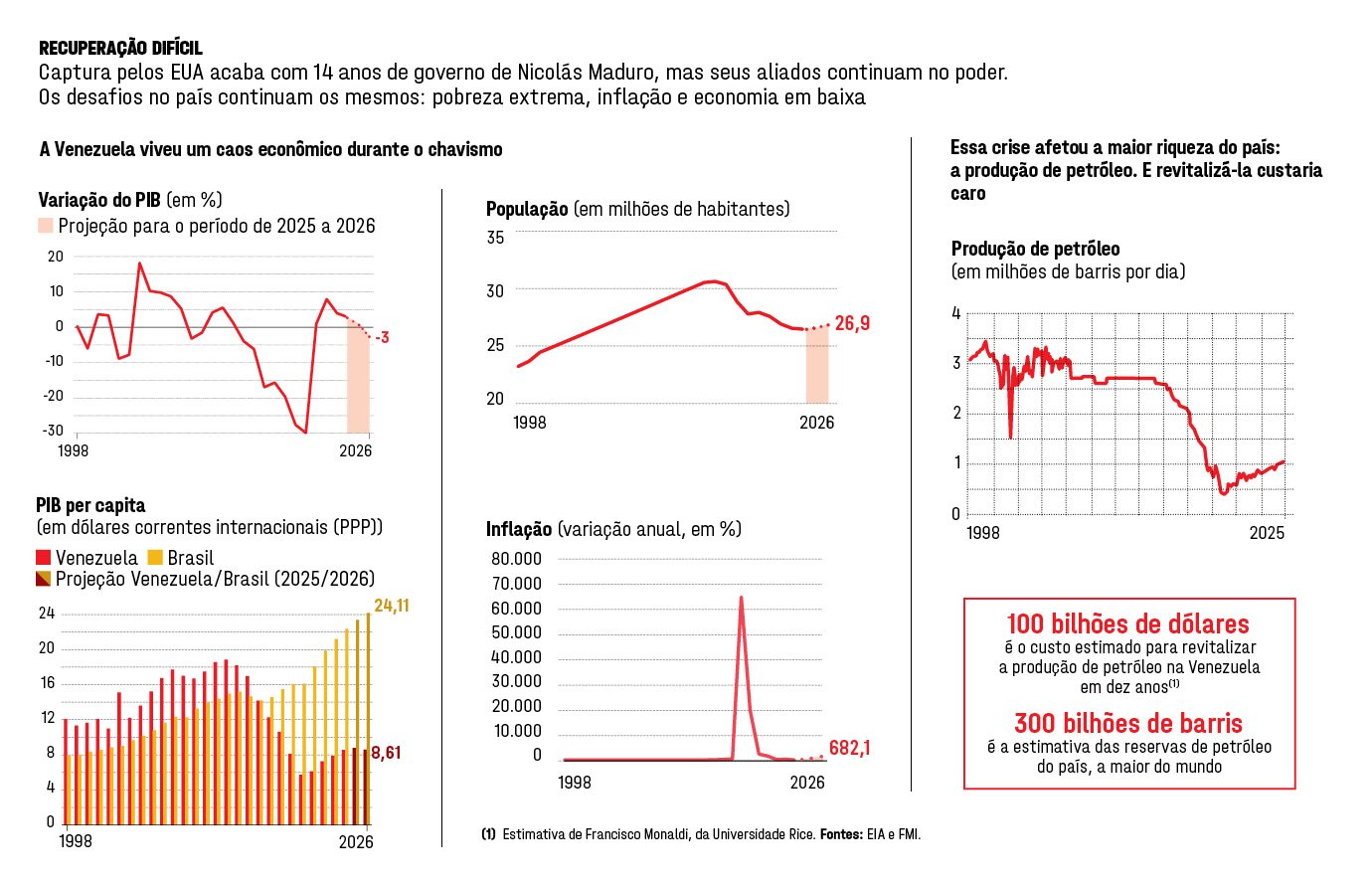

O desafio de recuperar a economia venezuelana será hercúleo. O PIB do país encolheu incríveis 78% desde 1998, segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI). Um dos principais pontos de Trump está nas imensas reservas de petróleo.

Apesar da vasta riqueza, a produção do país caiu mais de 65%, para pouco mais de 1 milhão de barris diários de 1998 a 2025, segundo a EIA, agência de energia dos EUA. Houve um aumento nos últimos anos, é verdade (veja o quadro acima). Mas os custos para revitalizar a pujança seria de 100 bilhões de dólares nos próximos dez anos, nas contas de Francisco Monaldi, da Universidade Rice, nos EUA.

A ExxonMobil, por exemplo, classificou o país como “impossível de investir”. “Muitas coisas precisarão ser gerenciadas internamente antes que as grandes petrolíferas entrem no país”, diz Gonzalez, de Georgetown. “A questão é: quão rápido Delcy Rodríguez conseguirá estabilizar o país e trazer benefícios aos Estados Unidos?”

Fato é que o movimento americano acendeu o alerta por toda a região. Cuba, México e Colômbia foram citados por Trump como potenciais próximos alvos. Analistas apontam serem improváveis operações nesses países, por motivos diversos: seja porque os EUA já demonstraram sua força, seja por não terem interesses econômicos e estratégicos imediatos. “Cada caso é um caso, mas tudo vai depender desses dois fatores: o grau de interesse econômico e a possibilidade de coordenação política”, diz Azevêdo.

O pano de fundo é afastar a influência da China e outros adversários, como Rússia e Irã. “A mão pesada de Trump pode dar aos países mais razões para se protegerem aproximando-se da China e corroer, nas margens, a influência de Washington no longo prazo”, apontou a consultoria de risco Eurasia em relatório. Como lembra Gonzalez, de Georgetown: “Não se deslocam 13% da Marinha dos EUA para o Caribe sem a intenção de usá-la”. “Portanto, pode haver, sim, um cenário nesse sentido”, diz.

O Brasil, que tem 2.100 quilômetros de fronteira com a Venezuela, acompanha atentamente a situação. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi enfático em criticar a incursão militar e defender o multilateralismo — inclusive em editorial no jornal New York Times.

Mesmo assim, as declarações foram calibradas, em claro cálculo diplomático para evitar atritos públicos com Trump — Lula e Trump vivem um frágil equilíbrio em suas relações.

O desafio nacional, avalia Azevêdo, é não se ver espremido a escolher entre os EUA e a China. “O Brasil é um país com uma dimensão internacional que não deve nem pode estar limitada a uma região ou a um alinhamento”, diz. “O que o Brasil tem que tentar fazer é manter as relações abertas. O ideal seria evitarmos a situação em que teríamos que escolher entre EUA e China.”

:format(webp))