Brasil tem vacina em spray contra a covid-19 — mas cientistas lutam contra o tempo

A ciência brasileira, ao mesmo tempo em que tenta derrotar o vírus, precisa ter seus problemas internos solucionados

Jorge Kalil, do Incor: em busca de uma vacina pesquisada e desenvolvida inteiramente no Brasil (Germano Lüders/Exame)

Tamires Vitorio

Publicado em 14 de janeiro de 2021 às 05h16.

Última atualização em 11 de fevereiro de 2021 às 13h46.

RESUMO

- Ao mesmo tempo em que lutam para desenvolver uma vacina 100% brasileira em formato de spray nasal, os cientistas da equipe do infectologista Jorge Kalil precisam dar um jeito para solucionar os problemas da área.

- Desenvolver uma vacina no Brasil esbarra em problemas que vão desde falta de investimento até a expatriação de talentos qualificados.

- Com falta de verba pública e privada, a ciência brasileira se torna obsoleta, pouco competitiva e lenta para combater períodos de crises como a pandemia do novo coronavírus.

Desde abril de 2020, cerca de 40 profissionais de saúde se reúnem em um laboratório para estudar uma nova vacina contra o coronavírus. As máscaras, que já eram comuns dentro do ambiente, se tornaram itens indispensáveis. Trabalhando em média 12 horas por dia, cerca de sete dias por semana, na véspera do Natal, os cientistas ainda estavam debruçados sobre microscópios tentando avançar no desenvolvimento de uma vacina 100% brasileira, enquanto os primeiros imunizantes contra a covid-19 começavam a ser aplicados mundo afora.

O mundo está mais complexo, mas dá para começar com o básico. Veja como, no Manual do Investidor

Resolver o problema de um vírus que se alastrou pelo país, com baixo investimento e equipamentos obsoletos, não é uma tarefa fácil para cientistas daqui. O infectologista Jorge Elias Kalil Filho, líder da pesquisa, sabe bem: como diretor do Laboratório de Imunologia do Instituto do Coração (Incor), ele está habituado a situações difíceis.

Durante sua carreira, fez o Instituto Butantan voltar a figurar na lista dos mais influentes na produção de vacinas do mundo, reformou a fábrica do imunizante contra o vírus da influenza (gripe) e deixou um legado depois de seis anos na presidência do instituto. A expectativa, agora, é que os bons frutos sejam colhidos e ajudem a reduzir os números de infectados no país.

A vacina desenvolvida por Kalil e sua equipe no Incor, ao contrário da maioria, é um imunizante intranasal administrado diretamente em uma das mucosas mais afetadas pela doença respiratória.

“Acreditamos que, se fizermos uma imunização pelas vias aéreas, vamos induzir uma forte resposta imune, que vai segurar o vírus e combatê-lo”, afirma Kalil, que também é professor na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

A vacina, que funciona mais ou menos como um spray de rinite alérgica, está na fase de testes pré-clínicos realizados em animais e passará por uma prova minuciosa de toxicologia para checar se, juntos, os componentes não causam efeitos adversos ou alergia graves.A expectativa é que as fases clínicas em humanos sejam iniciadas neste semestre.

Na fase 3, quando é comprovada a eficácia ou não de uma vacina, o objetivo também é incluir crianças no estudo após a observação dos voluntários adultos, para ampliar a imunização contra a covid-19.

Existem motivos para o otimismo: a vacina não causou problemas severos em testes em camundongos. Para passar para a fase clínica é preciso realizar testes em duas espécies de animais, sendo que uma delas não pode ser da família dos roedores.

No Brasil, apenas um laboratório realiza o experimento. Outras vacinas contra a covid-19 impedem que o vírus infecte as células e se reproduza, se espalhando no pulmão e nas vias aéreas.

Já a vacina brasileira induz a criação de anticorpos que destroem os vírus assim que entram no organismo — e antes de infectarem a célula pela mucosa nasal —, e por isso a imunidade pode ser mais duradoura.

“Diferentes partes do vírus desencadeiam respostas diferentes do organismo, algumas protetoras, outras não — e as respostas mais eficientes estão mais nas células do que nas proteínas delas. Por isso achamos que nossa vacina vai desencadear uma resposta celular e de memória mais eficiente. Acreditamos que será uma vacina definitiva”, diz Kalil.

Pesquisadores do Laboratório de Imunologia do Incor: um investimento de 10 milhões de reais para criar uma vacina (Germano Lüders/Exame)

Kalil e seu time de cientistas, como se sabe, não estão liderando a corrida. Mas a continuidade dessa e de outras pesquisas é fundamental para uma vitória duradoura contra a covid-19. Dados da Organização Mundial da Saúde de dezembro mostram que existem 232 vacinas em desenvolvimento.Desse número, 60 estão na fase de testes clínicos, em humanos.

Existem incertezas sobre o tempo de duração da imunidade induzida pelas vacinas já aprovadas — como a da Pfizer, a da Moderna, a da AstraZeneca com a Universidade de Oxford, a da chinesa Sinovac e a do Instituto Gamaleya, da Rússia —, e especialistas, desde o início da pandemia, já apontavam para a importância de termos dois tipos de vacinas: uma com duração reduzida, para diminuir a taxa de transmissão global, e outra com imunidade mais duradoura, com foco em prevenir futuras pandemias de Sars-CoV-2 (nome científico do coronavírus).

Outros riscos são as novas variantes que têm aparecido no mundo. A cepa B.1.1.7, que surgiu no Reino Unido, pode ser até 70% mais transmissível do que a variante já conhecida. Se o vírus passar por mais mutações, as vacinas atuais poderão não ser adequadas e precisarão de adaptações em um prazo ainda mais apertado.

Por que a demora?

Os recursos escassos estão ligados aos resultados mais lentos da vacina pesquisada no Brasil. Inicialmente, o investimento recebido pela equipe do laboratório de Jorge Kalil foi de 4,5 milhões de reais, fornecidos pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Para acelerar a pesquisa, o MCTI depois desembolsou outros 6 milhões de reais.

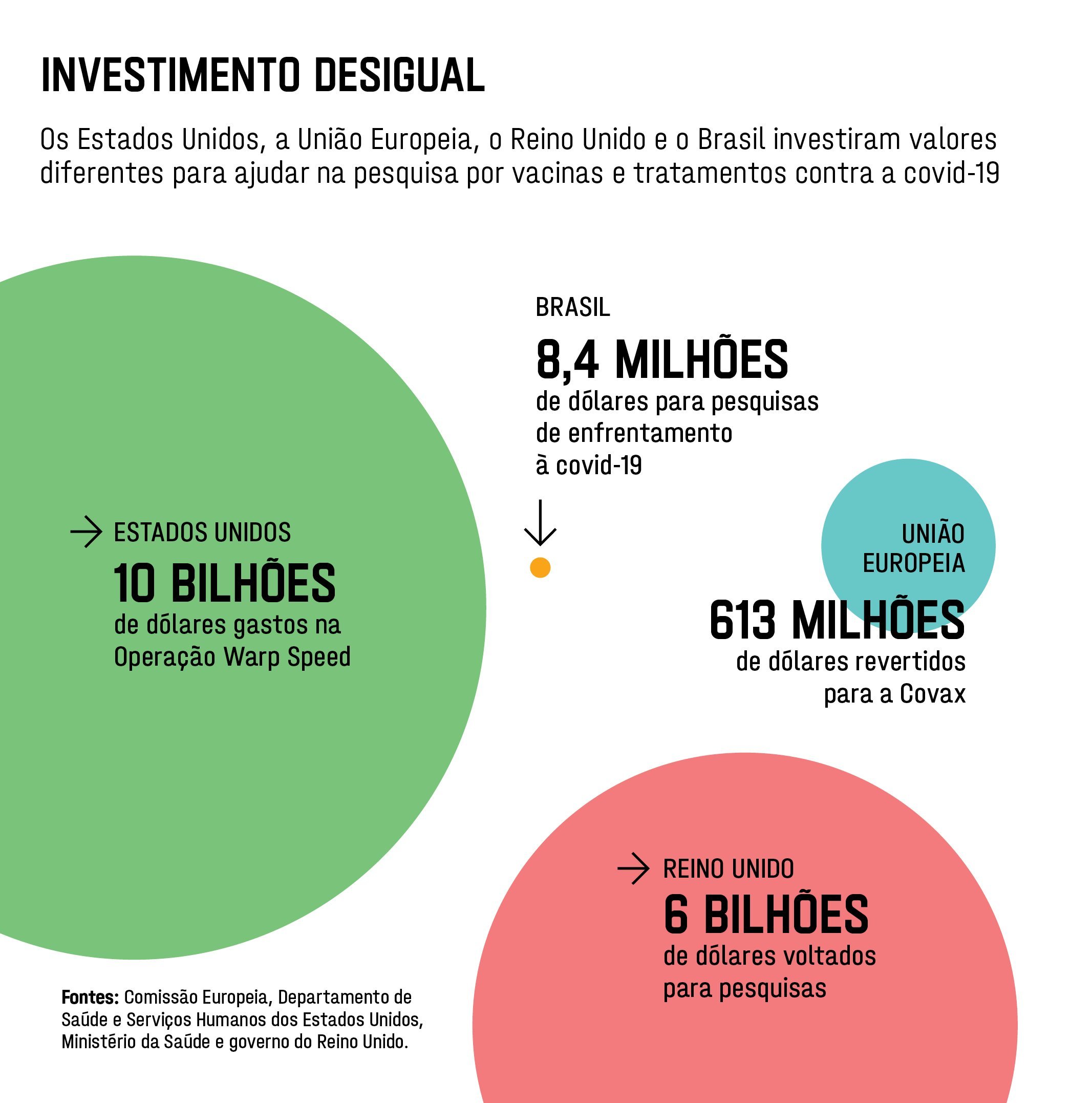

Os valores estão sendo utilizados nas fases pré-clínicas e nas primeiras etapas clínicas dos testes. O valor é alto em relação aos investimentos feitos em pesquisas no Brasil, mas ínfimo se comparado aos 2 bilhões de dólares que os Estados Unidos destinaram para cada companhia que está desenvolvendo uma vacina contra a covid-19.

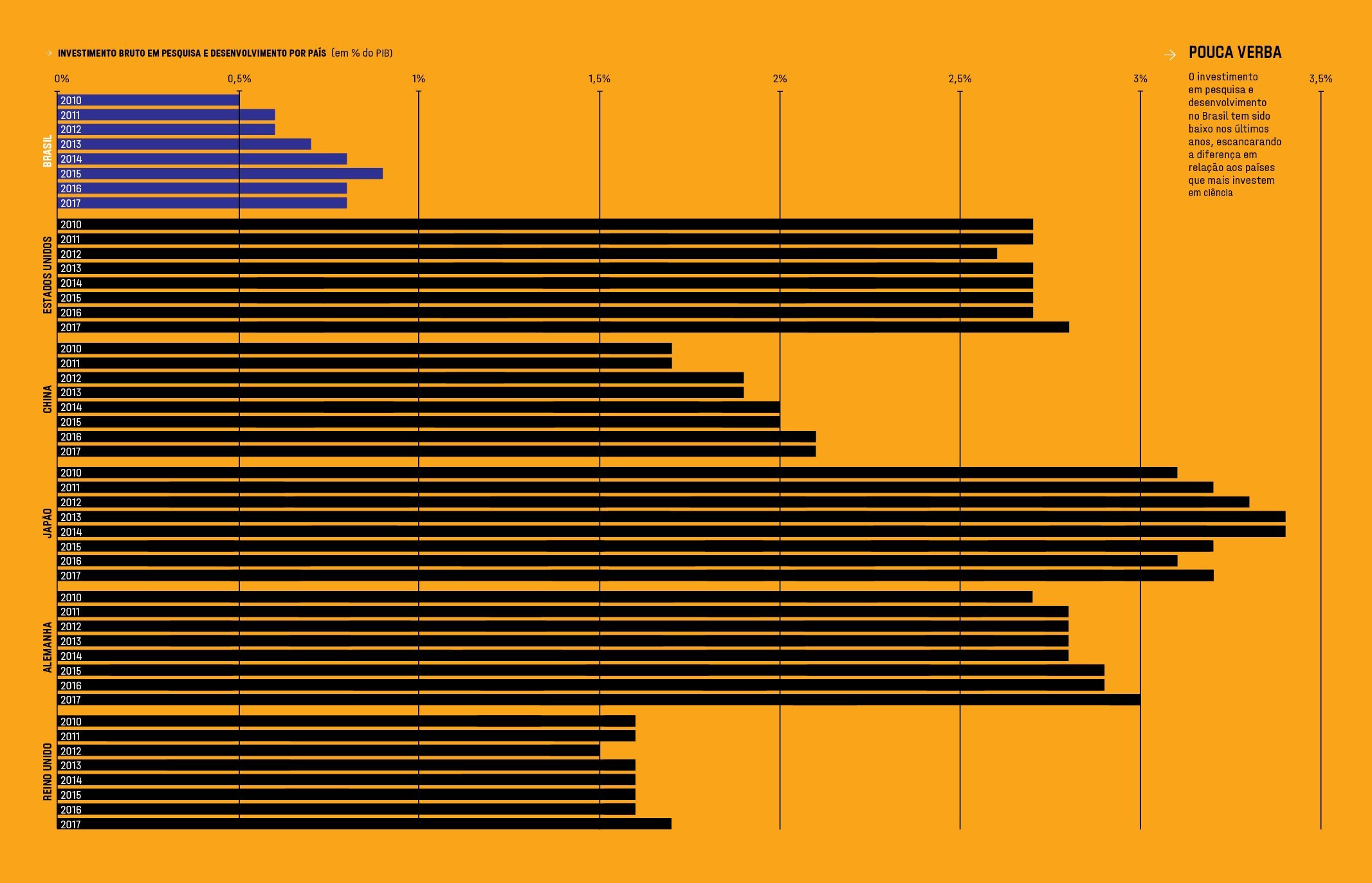

O baixo investimento na vacina brasileira é um retrato da atual situação da ciência nacional. Em 2017, o Brasil destinava apenas 0,8% do produto interno bruto (PIB) — na época na casa dos 2 trilhões de dólares — para pesquisa e desenvolvimento. Nos Estados Unidos, um dos países que lideram o ranking mundial, o investimento representou 2,8% dos 19,4 trilhões de dólares do PIB no mesmo ano.

Mesmo num ano de pandemia, dados do MCTI mostram que em 2020 foi investido 1,4 bilhão de reais na subárea de desenvolvimento científico (que engloba auxílio estudantil e apoio financeiro a pesquisadores, por meio do CNPq, programas que tiveram cortes nos últimos anos). O número representa apenas 16% dos 8,6 bilhões de reais investidos pelo ministério em 2014.

Ao todo, o orçamento do MCTI foi de 15 bilhões de reais em 2020, ante 19,7 bilhões em 2014. “Levamos quase três meses para estruturar só a parte de informática da pesquisa. No dia 22 de dezembro ainda estávamos no laboratório para entender se tudo estava funcionando. Temos um resultado promissor, mas ainda não conseguimos produzir em grande escala, por falta de investimento”, diz a médica Silvia Boscardin, uma das pesquisadoras da vacina intranasal do grupo de Kalil.

A queda no investimento não aconteceu à toa. Para William Eid Junior, diretor do Centro de Estudos em Finanças da Fundação Getulio Vargas, o orçamento engessado e a queda na arrecadação limitam os investimentos do setor público. “Em 2018, o governo federal tinha 0,6% do PIB para investir. É muito pouco. Por causa da má gestão e da crise, perdemos essa capacidade. O PIB não cresceu e, sem dinheiro, o governo corta onde é mais fácil”, diz.

O problema não está somente no setor público. Também faltam investimentos do setor privado no desenvolvimento científico. Para o economista Paulo Feldmann, professor associado na Faculdade de Economia e Administração da USP e pesquisador na Universidade Fudan, na China, os incentivos fiscais para pesquisa e desenvolvimento são mal aproveitados, ao contrário do que ocorre em países como a Coreia do Sul.

A falta de verba para pesquisa e desenvolvimento atrapalha o crescimento econômico do país e afeta o crescimento das companhias nacionais. “As empresas brasileiras não são grandes porque não investiram em inovação. Sem investimento em inovação, não se cresce. E por que nunca investiram em inovação? Porque não existe incentivo fiscal”, afirma.

A falta de interesse do setor privado é palpável no caso da vacina intranasal. Segundo o médico Marco Stephano, um dos seis pesquisadores principais do estudo, foram realizadas discussões com instituições financeiras que “não passaram do primeiro e-mail”. “Temos verba para chegar às fases de estudo clínico 1 e 2. Para a fase seguinte, ou o MCTI consegue mais dinheiro, ou a iniciativa privada terá de investir”, diz.

O médico afirma que houve conversas com empresas estrangeiras, mas nenhum acordo foi fechado. “Existe interesse do exterior, mas os impostos e as taxas do Brasil desestimularam as empresas”, afirma. O problema faz com que a pesquisa corra o risco de ser guardada para o futuro. “No pior cenário, teremos uma tecnologia pronta para enfrentar outras ondas da pandemia ou novas doenças infectocontagiosas”, diz Stephano.

Por causa de fatores como esses, o Brasil se torna forte dependente de outros países que estão na vanguarda da ciência e tecnologia, como os Estados Unidos, a Alemanha, o Japão ou a China, até mesmo para adquirir os materiais necessários para fazer pesquisa. A Associação Brasileira da Indústria de Insumos Farmacêuticos aponta que apenas 5% dos insumos utilizados no país têm fabricação local, enquanto 95% são importados.

Do total, 35% vêm da China, segundo um relatório de outubro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Os reagentes também demoram para chegar: para importá-los são necessários, em média, 60 dias, o que atrasa a pesquisa. E, ao fazer as compras em dólar, tudo fica cinco vezes mais caro.

“Os países que detêm as tecnologias andaram rápido no desenvolvimento de vacinas porque podem ter acesso rapidamente aos reagentes e às novas tecnologias”, diz a médica Silvia Boscardin. Sem dinheiro para comprar novos equipamentos, a ciência fica refém de máquinas antigas, tornando-se obsoleta quando comparada ao restante do mundo.

“Poucos equipamentos são atualizados, temos um déficit de seis anos em relação ao exterior, afirma Stephano. Outro fator que atrapalha a produção científica é a burocracia para a compra de insumos. “Temos cientistas competentes no Brasil, mas muitas questões dificultam nosso trabalho. A situação melhorou nos últimos anos, mas, para chegarmos ao nível de um país de Primeiro Mundo, precisamos melhorar muito”, diz Boscardin.

Comprar vacinas de outras nações sai caro também por causa do câmbio e dos custos envolvidos. A vacina da Pfizer e da BioNTech, por exemplo, requer armazenamento a -70 ºC, o que dificulta e encarece o transporte (a vacina intranasal brasileira pode ser armazenada em temperatura ambiente).

Em dezembro, 1,9 bilhão de reais foram destinados pelo governo brasileiro para a vacina de Oxford, cujos testes aqui são realizados pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). O investimento prevê a compra de 100 milhões de doses.

Além de melhorar a autoestima da ciência brasileira, os cientistas acreditam que a produção de uma vacina local poderia ajudar o país a economizar.

Mesmo a vacina de Oxford, a mais barata e que é administrada em duas doses, tem um custo de 5,25 dólares por dose (aproximadamente 28 reais). A da Pfizer custa 39 dólares por dose. A opção mais cara é a da farmacêutica Moderna, custando de 50 a 74 dólares, o que pode limitar o uso aos países ricos.

O desafio da vacina brasileira desenvolvida no Incor é como ganhar escala. É preciso ter um acordo com uma instituição capaz de fabricá-la, assim como ocorreu com as vacinas de Oxford e da Sinovac, que serão produzidas pela Fiocruz e pelo Instituto Butantan.

“Quando é preciso uma grande escala de produção, como as farmacêuticas têm, é possível amortizar certos custos. Se a fabricante não tiver escala, vai ter problema, porque vai ter de jogar o custo de pesquisa no produto”, diz Feldmann.

Vacina Coronavac, da chinesa Sinovac e do Instituto Butantan: o Brasil depende da pesquisa feita fora do país para receber os imunizantes contra a covid-19 (Germano Lüders/Exame)

Apesar da situação difícil que enfrenta, a ciência brasileira obteve algumas conquistas na pandemia. O Brasil era até o fim de 2020 o 11o país com o maior número de publicações científicas sobre o novo coronavírus, segundo a Agência USP.

Duas cientistas brasileiras foram as responsáveis pelo sequenciamento genético dos dois primeiros casos de covid-19 no Brasil em apenas 48 horas: são elas Ester Sabino, diretora do Instituto de Medicina Tropical da USP, e Jaqueline Goes de Jesus, pós-doutoranda na USP. O sequenciamento ajudou a comunidade científica global a monitorar de perto o avanço da pandemia no início — mas, pela falta de verba, de equipamentos e de pessoal qualificado, o trabalho brasileiro não avançou de forma tão rápida quanto o de outros países.

“Quando há recursos contínuos na área da ciência, é possível desenvolver esse tipo de pesquisa. A manutenção do sequenciamento precisa de um investimento maior. Até agora, só temos 1.800 sequências monitoradas”, afirma Sabino. De acordo com a cientista, é preciso escalonar a quantidade dos sequenciamentos genômicos para entender se as vacinas aprovadas até o momento funcionarão contra as novas variantes do Sars-CoV-2.

Vacinação no Reino Unido com a vacina da AstraZeneca e da Universidade de Oxford: a duração da imunidade e a eficácia contra novas variantes ainda intrigam os cientistas (Steve Parsons/Reuters)

Há outros exemplos. Em julho passado, o maior estudo feito no Brasil sobre o uso da hidroxicloroquina no tratamento de pacientes com covid-19 foi publicado na conceituada revista científica The New England Journal of Medicine. Os pesquisadores concluíram que a medicação não traz benefícios para os pacientes após uma análise de 667 pessoas (a maioria homens), com quadros leves e moderados da doença.

A pesquisa foi feita pela união de hospitais brasileiros batizada de Coalizão Covid-19 e seguiu o padrão randomizado. Foi observado que a cloroquina não era capaz de reduzir a mortalidade e, em 15 dias, o número de óbitos para quem tomou a medicação foi parecido com o de pessoas que receberam outro tratamento.

Indo além do coronavírus, a ciência brasileira fez avanços em uma das doenças que mais preocupam o mundo: a aids. O tratamento, realizado por pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo, zerou a carga viral de um paciente utilizando um coquetel de remédios somados a um suplemento vitamínico.

São pequenas grandes vitórias que vêm no rastro de outras descobertas realizadas no Brasil mesmo antes da pandemia — como a que identificou a correlação entre o vírus zika e o nascimento de crianças com microcefalia na crise de saúde enfrentada em 2015 e 2016.

Com tantos empecilhos, a pesquisa passa por problemas comuns no país, que vão desde a falta de profissionais qualificados, expatriação excessiva de talentos até a verba reduzida.

A pandemia evidenciou a necessidade dos governos, atuais e futuros, de investir em melhores condições para que o desenvolvimento científico ultrapasse os limites impostos pela questão financeira e pela burocracia. A ciência respira por aparelhos — mas ainda existe chance de recuperação.

COMO FUNCIONA A VACINA EM SPRAY

O imunizante desenvolvido no Brasil busca induzir uma resposta imune mais duradoura no organismo

Para criar a vacina em spray, foram estudadas 220 amostras sanguíneas de pessoas que se recuperaram da infecção respiratória da covid-19 para entender quais fragmentos do coronavírus geraram uma resposta imune das células T (responsáveis pela defesa do organismo) e quais reconheceram e mataram as células infectadas.

Indo mais a fundo, os pesquisadores identificaram quais eram os alvos mais importantes da resposta imune. “Enxergamos um melhor funcionamento em um fragmento da proteína da espícula que se chama domínio ligante ao receptor [RBD, na sigla em inglês], que é justamente a porção da proteína da espícula que se liga ao receptor da célula humana chamada de ACE-2”, diz o pesquisador Jorge Kalil.

Com base nos estudos, os cientistas desenharam uma molécula artificial híbrida com fragmentos de indução das células T e da RBD. Para levar essa ”mistura” até o sistema imune, foram criadas nanopartículas em laboratório.

O objetivo dos pesquisadores é criar uma vacina capaz de fazer com que o corpo humano consiga produzir a resposta imune celular e de defesa, além de gerar uma célula de memória que evitará que o coronavírus consiga se desenvolver e se reproduzir após uma infecção — isso porque, até o momento, não foi comprovado que a memória criada pela própria doença é duradoura.

A covid-19 afeta o mundo há pouco mais de um ano, e a duração dos anticorpos ainda é uma incerteza. Em alguns casos, eles desapareceram após seis meses de contágio. O que se sabe, entretanto, é que é melhor não deixar ao acaso.

:format(webp))