REVISTA EXAME. A jornada até o topo: elas chegaram à liderança em setores do futuro — e querem mais

Jornadas de executivas que alcançaram o topo da pirâmide corporativa dão pistas para o caminho da ascensão feminina e da equidade de gênero, um marco social que pode adicionar US$ 172 trilhões à economia global

Carla Moraes, vice-presidente da Oracle: carreira marcada pelo pioneirismo no mercado de tecnologia. (Leandro Fonseca /Exame)

Publicado em 25 de abril de 2024 às 06h00.

Última atualização em 26 de abril de 2024 às 09h35.

A faculdade de ciência da computação foi paga com dificuldade, graças a um benefício que conseguiu pelo bom desempenho no vestibular. Nascida na Baixada Santista, Carla Moraes ingressou no ensino superior aos 19 anos. Trabalhava desde os 16 no setor público, mas trocou a estabilidade do concurso por um estágio na iniciativa privada.

No processo para uma grande montadora, concorreu com mais de 1.000 inscritos, para 12 vagas. Três mulheres foram selecionadas, e ela era a única pessoa negra do grupo. Sua rotina se converteu num sobe e desce diário da Serra do Mar, de Santos, principal cidade da Baixada, até São Paulo, percurso de pouco mais de 1 hora sem trânsito — cenário improvável. Saía de casa com o sol nascendo e voltava à noite. No tempo que sobrava, costurava as próprias roupas para cumprir o dress code exigido pela empresa. O bom desempenho dos tempos de vestibulanda se manteve nas entregas corporativas, e Moraes construiu uma carreira sólida e multidisciplinar, norteada por tecnologia e inovação.

Enfrentando ambientes majoritariamente masculinos e sem referências de profissionais negros, a aspirante a executiva se acostumou a ser a exceção: a única mulher, a única pessoa negra.

Carla Moraes, VP da Oracle: primeira cadeira de C-Level após três décadas de carreira e dois MBAs (Leandro Fonseca/Exame)

Aos 30 anos, deixou a cidade natal, para decepção da mãe, que já a via como uma pessoa bem-sucedida. “Minha mãe achou que eu estava dizendo ‘não’ para a vida que tinha. De certa forma, era isso. Eu sabia que queria e podia mais”, conta. Seus passos firmes e decididos em direção ao conhecimento foram inspirados, justamente, pela matriarca, que fez faculdade aos 60 anos e sempre incentivou as três filhas — a executiva é a do meio — a estudar e trabalhar.

Após três décadas de carreira e dois MBAs, ela conquistou a primeira cadeira de C-Level. Há dois anos e meio, assumiu a vice-presidência de pré-vendas e arquitetura de soluções da multinacional americana de tecnologia Oracle, uma das maiores empresas de softwares empresariais do mundo. Passou a comandar um time de 240 pessoas e ficou responsável por 18 indústrias em toda a América Latina, desafio claramente compatível com sua carreira, mas ainda distante e raro para muitas mulheres que, como ela, precisam ultrapassar uma cascata de obstáculos em razão de gênero, raça e classe social para chegar a cargos de alta liderança.

Hoje vice-presidente de serviços financeiros, Carla Moraes chegou ao topo, mas segue uma exceção. Das mais de 400 empresas listadas na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, apenas três possuem uma mulher como CEO. E isso considerando que, segundo o IBGE, há mais mulheres do que homens com ensino superior no Brasil — 21,3% das profissionais com 25 anos ou mais, ante 16,3% dos homens. As mulheres também trabalham mais: a carga horária laboral feminina é, em média, 2,3 horas maior que a dos homens, somando funções remuneradas, afazeres domésticos e cuidados com pessoas. No recorte de raça, a disparidade é ainda maior. Mulheres pretas ou pardas representam 27,8% da população brasileira, mas só uma fatia muito pequena delas consegue acessar o mercado corporativo e, como a VP da Oracle, ascender. Atualmente, ocupam 0,4% das posições de alta liderança.

A cultura corporativa sempre propagou a ideia da eficiência como o pilar fundamental da gestão e da estratégia empresariais. Em se tratando de gênero, no entanto, os números contradizem esse entendimento. De acordo com estudo do Banco Mundial, alcançar a igualdade de participação na força de trabalho com equidade salarial entre homens e mulheres resultaria em um enorme incremento na economia global — um dividendo de gênero estimado em 172 trilhões de dólares. Se as mulheres trabalham mais, são mais preparadas e representam, grosso modo, metade da população, o que as impede de figurar no topo dos organogramas? A resposta a essa pergunta é complexa e multidimensional, impossível de ser obtida apenas com análises objetivas e matemáticas. Um mergulho nas trajetórias de executivas que driblaram os obstáculos e conquistaram espaços improváveis, no entanto, oferece um mosaico de motivos para a ascensão, ou o decesso, das mulheres na carreira. Nas intersecções dessas histórias diversas encontram-se os nós que postergam a evolução da equidade de gênero e as ideias capazes de desatá-los.

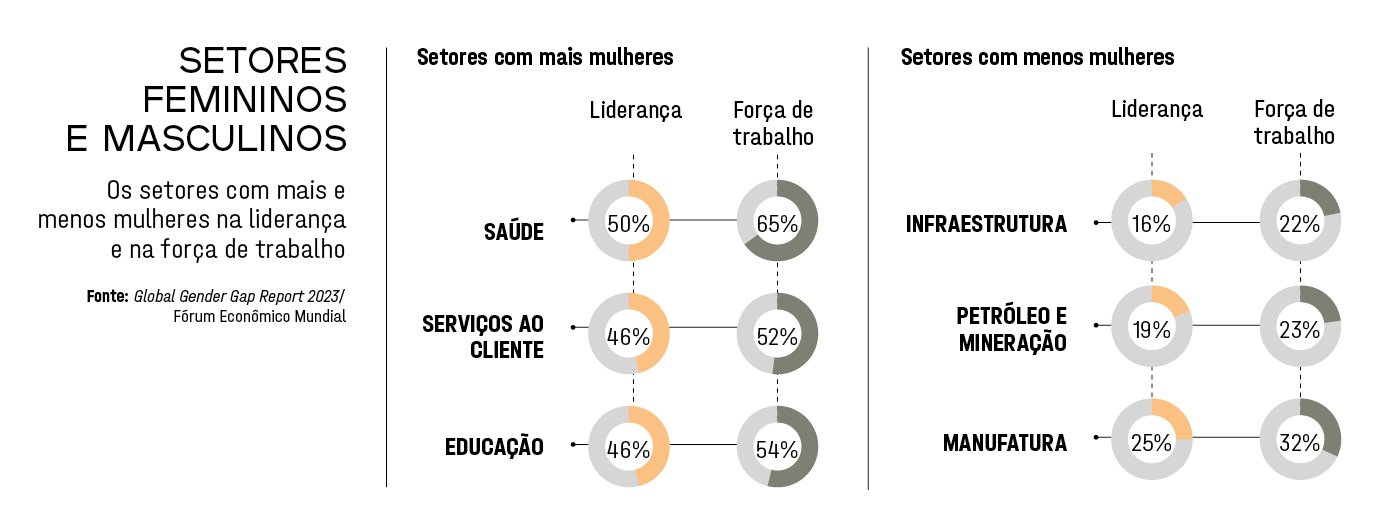

Onde estão as mulheres

O panorama atual não parece otimista, mas tem melhorado. Lançada há 20 anos, a pesquisa Women in Business, da consultoria Grant Thornton, mostra uma evolução. Em 2004, 19,4% dos cargos de liderança em grandes empresas, globalmente, eram ocupados por mulheres. Na edição deste ano, o percentual subiu para 33,5%. Esse crescimento, por si só, é relevante, mas, ao se aprofundar nos números, percebe-se um detalhe que pode mover o ponteiro da balança e acelerar o processo de equalização da força de trabalho. Algumas áreas apresentam maior evolução da presença feminina no nível C-Level. Esses setores também se destacam por liderar a chamada revolução digital, transformação econômica em curso que promete gerar um dos processos de destruição criativa mais intensos da história. Notadamente, as mulheres têm ocupado espaços importantes em empresas de tecnologia e saúde, enquanto os chamados setores legados, como manufatura, petróleo e gás e mineração, são mais tímidos em relação à promoção de executivas.

Contribui para esse cenário a grande presença feminina no setor de educação, não apenas na liderança de empresas como nas atividades acadêmicas e de pesquisa e desenvolvimento. Dados do Fórum Econômico Mundial mostram que, desde 2000, houve um crescimento de 50% nas patentes registradas por mulheres, inclusive em segmentos amplamente masculinos, como engenharia, no qual o registro de invenções femininas mais do que dobrou. Esse movimento, se fosse em um jogo de xadrez, seria comparado à estratégia de “coroar o peão”, quando se atinge o lado oposto do tabuleiro com a peça, que se transforma em bispo, torre, cavalo ou, até mesmo, rainha.

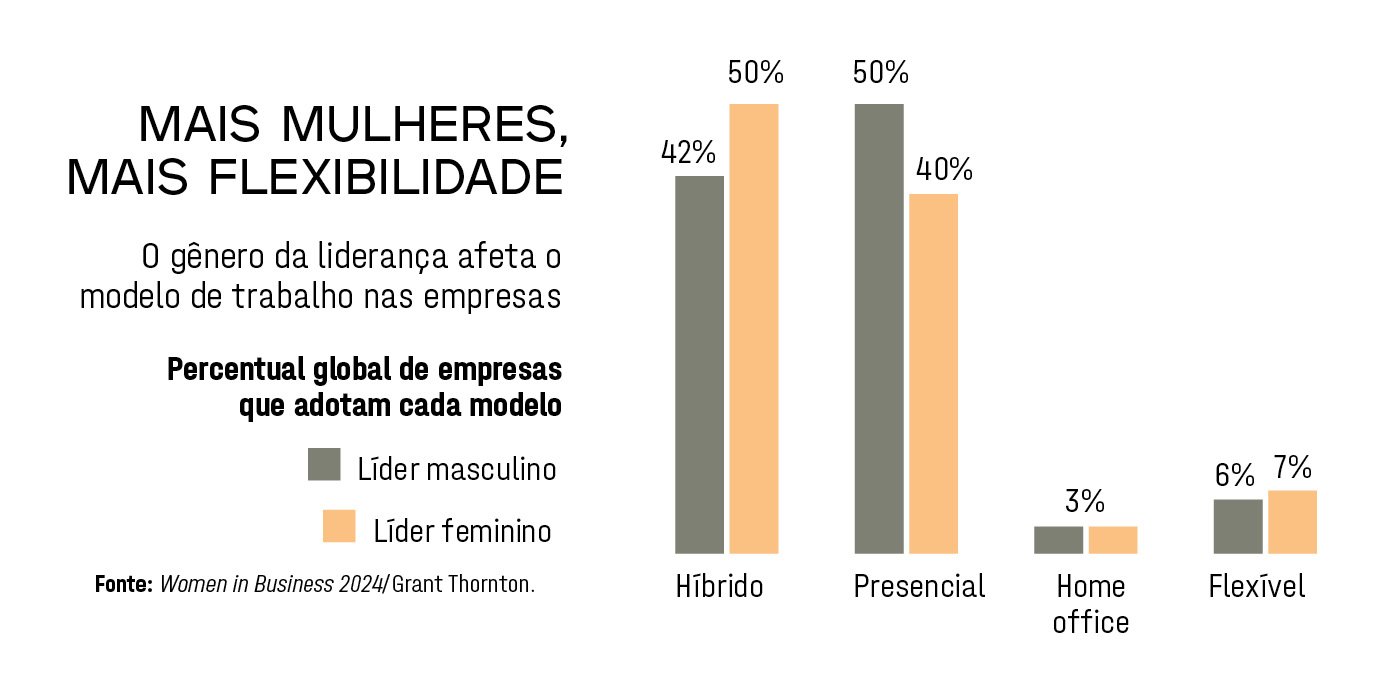

Entre os principais motores que impulsionam a maior presença feminina, a Grant Thornton lista o efeito de causa e consequência: quando CEOs — independentemente do gênero — lideram e estabelecem métricas claras para os programas de diversidade e inclusão. Isso favorece a aceitação de novos padrões comportamentais em relação ao sucesso, modelos mais variados de liderança e, mais recentemente, a flexibilidade do trabalho remoto ou híbrido, uma herança da pandemia. A grande cereja do bolo, contudo, parece ser um termo repetido à exaustão ao longo do levantamento, tanto por executivas como por especialistas em recursos humanos: intencionalidade.

Cristina Palmaka, CEO da SAP — Latam: hoje as mulheres ocupam 35,3% da força de trabalho na SAP e 28,6% dos cargos de liderança no Brasil (Leandro Fonseca/Exame)

Andréa Cruz, que comanda a Serh1 Consultoria, especializada em gestão de carreira, explica que há uma diferença muito clara no ritmo e nos resultados das políticas de diversidade e inclusão quando há intenção genuína, por parte das lideranças, de provocar mudanças. “Hoje você vê executivas que esperam, por meio de sua posição, ampliar a presença feminina em todo um setor. O que é completamente diferente de almejar a liderança só porque esse é um símbolo de sucesso”, diz a especialista. De acordo com ela, esse aspecto é determinante para a permanência no mercado de trabalho. “Vivemos uma era em que se questionam mais os modelos de liderança e suas consequências. Atualmente, é muito comum se perguntar o que se espera ao abraçar determinada responsabilidade. Não viver, não ter hobbies, não ser feliz é aceitável?” Em resumo, executivas com mais propósito e clareza em seus objetivos têm mais chances de se sustentar na cadeira e pavimentar caminhos sólidos para si e para outras mulheres.

Oportunidades tecnológicas

“Acredito que, embora de forma não tão rápida como gostaríamos, o cenário de oportunidades para as mulheres tem se modificado. Mas ainda é preciso um olhar sob várias perspectivas para que os ambientes sejam inclusivos e estimulantes para a ascensão delas”, reflete Solange Sobral, que há 27 anos iniciou sua carreira como desenvolvedora na CI&T, multinacional brasileira de TI, e hoje é líder da companhia em Londres, no cargo de EVP & Partner, EMEA. Assim como Moraes, Sobral é uma das referências negras no setor de tecnologia e na alta liderança. Afirma, no entanto, que o entendimento sobre as dificuldades que enfrentou por ser mulher e negra veio tardiamente. “A falta de consciência fez com que minha jornada fosse mais complexa. Eu achava que algumas barreiras eram pessoais, não uma questão de gênero e etnia”, avalia. “Ficou menos pesado quando compreendi que não era comigo, mas com todas, sobretudo com profissionais negras.”

Claudia Muchaluat, CEO da Intel: aposta na conciliação do ensino médio com o curso preparatório para o ITA, numa época em que apenas homens podiam estudar na instituição (Leandro Fonseca/Exame)

Há quase dois anos na presidência da Intel, a maior fabricante de processadores para computador do mundo, Claudia Muchaluat se define como uma geek, apelido carinhoso dos aficionados por tecnologia. Por causa da afinidade com a informática, apostou em conciliar o ensino médio com o curso preparatório para o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Na época, apenas homens podiam estudar na instituição, que passou a aceitar mulheres só em 1995, inicialmente uma por turma. “Mesmo assim, insisti em fazer o curso para chegar mais bem preparada à universidade. Acreditava em sonhos grandes e já me preocupava com o impacto que poderia gerar ao meu redor”, conta a executiva, formada em engenharia eletrônica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro — diferentemente do ITA, a UFRJ aceitava mulheres; sua classe, no entanto, tinha apenas duas, contando ela. “Reconheço que não foi fácil. Sofri microagressões e ainda hoje enfrentamos questionamentos e cobranças a partir de vieses conscientes e inconscientes, que se tornam barreiras adicionais na ascensão feminina.” Nos primeiros 20 anos de carreira, Muchaluat teve apenas homens como líderes.

Presidente da SAP para a América Latina e Caribe, Cristina Palmaka pode ser considerada uma veterana na alta liderança de big techs, ao lado de Tânia Cosentino, presidente da Microsoft no Brasil, e Paula Bellizia, presidente da Ebanx. A executiva vinha de uma longa vivência na gestão de companhias do setor ao se tornar a primeira mulher a assumir a operação local da SAP, sinônimo de sistemas de gestão empresarial, em 2013. E, de imediato, firmou o compromisso de chegar a 25% de presença feminina na gerência até 2018.

O resultado foi alcançado em seis meses e, de lá para cá, 35,3% da força de trabalho e 28,6% dos cargos de liderança da multinacional alemã no Brasil são ocupados por mulheres. Quando precisou passar o bastão para encarar o desafio atual, Palmaka conseguiu mais um feito ao deixar a presidência brasileira para a executiva Adriana Aroulho. Uma escolha natural dentro do processo de sucessão que já se desenhava, mas que, ela explica, também é reflexo do olhar cuidadoso estimulado em sua gestão. “Houve um momento em que tivemos de parar para examinar onde as mulheres se perdiam. Percebemos um grande gap a partir de quando assumiam o primeiro cargo gerencial”, lembra. “Assim, direcionamos as ações afirmativas principalmente para esse nível. O fundamental é escalar a conscientização para os demais líderes. Da minha cadeira, por mais que me envolva, não consigo ver tudo e preciso garantir que quem está abaixo assuma o mesmo compromisso.”

Saúde em dia

Estabelecer compromissos com a diversidade e a ampliação da presença feminina, e de outros grupos sub-representados, exige investimento robusto e a adoção de indicadores claros de mensuração. “É necessário garantir verba, porque só vontade não move a agenda”, destaca Solange Sobral. Carla Moraes acrescenta que há resistência por parte de muitas corporações para encarar o tema como um projeto. “Vejo um tratamento muito emocional, focado em provar que existe discriminação. Mas essa etapa precisa ser superada com trabalho sério de mudança cultural, KPIs, responsabilidades e metas”, salienta. De acordo com a Grand Thornton, essa é a receita que pode justificar o desempenho superior de algumas companhias nos esforços inclusivos, considerando as médias do mercado global.

Ana Paula Bógus: primeira mulher a ocupar a cadeira de CEO da Nivea Brasil (Davilym Dourado/Divulgação)

É o caso da farmacêutica Boehringer Ingelheim, fabricante de medicamentos como Buscopan e Berotec, que há um ano é liderada no Brasil por Andrea Sambati. Antes de se tornar a primeira mulher a assumir a cadeira no país, a executiva liderou operações na Suécia e no Canadá, além de atuar por seis anos na matriz, na Alemanha, onde vivenciou os efeitos de um contexto social e profissional mais paritário. “Em novembro de 2016, quando fui expatriada, já vigoravam leis que determinavam às empresas reportar diferenças salariais por gênero em cada posição. A licença-paternidade estendida também já era uma realidade”, conta Sambati, para quem o impacto dessas ações extrapola o ambiente corporativo ao estimular que toda a sociedade se conscientize sobre a divisão equilibrada de responsabilidades. Atualmente, a Boehringer tem seu quadro composto de 51% de mulheres no primeiro nível de liderança, estando 3% acima da média do mercado. No comitê executivo, o percentual sobe para 50%, 18% mais do que a média do setor.

A área de saúde é a que concentra os maiores percentuais da força de trabalho feminina no Brasil, com mais de 20 organizações comandadas por mulheres. A intencionalidade tem sido fator-chave para a criação desse cenário. Na Boehringer, além de pautas políticas internas consistentes sem perder de vista os objetivos de negócios, o tema ultrapassou as paredes da corporação quando um trabalho com headhunters foi feito pela empresa. “Muitas vezes abríamos posições afirmativas e não vinham candidatas. Então, revisamos parâmetros, como deixar de exigir inglês fluente e oferecer suporte para o crescimento, num movimento que se intensificou nos últimos dois anos”, conta a CEO. “Para que a inclusão se sustentasse, fizemos treinamentos com as lideranças. E temos a consciência de que ainda seguimos uma jornada.”

Solange Sobral, EVP & Partner da CI&T em Londres: “É preciso garantir investimento na pauta de diversidade. Só vontade não move a agenda” (CI&T/Divulgação)

Penalidade da maternidade

Entender os entraves na jornada corporativa de grupos minorizados foi o que motivou Andréa Cruz a desenvolver um núcleo específico de pesquisa em sua consultoria, há aproximadamente seis anos. “Quando falamos de mulheres, há dois grandes sabotadores. Um deles é a autoestima, cujos reforços negativos muitas vezes começam na infância”, explica. “O outro está nos marcos femininos, tanto biológicos, como gravidez e menopausa, quanto de carreira. Esse conjunto de aspectos será determinante na vida profissional de todas.” Decisões que envolvem maternidade e família são desafios que persistem mundialmente e impactam de forma crucial a desigualdade de gênero no mercado. A pesquisa The Child Penalty Atlas, realizada pela National Bureau of Economic Research, organização americana sem fins lucrativos com uma base de 134 países e que representa 95% da população mundial, revelou que metade da desigualdade de gênero em países de baixa renda e toda a desigualdade de gênero em países de rendas mais elevadas são resultantes dos efeitos combinados do casamento e dos filhos. Os pesquisadores cunharam o fenômeno como “penalidade da maternidade”.

“Há um momento de nossa jornada em que as demandas pessoais brigam com as prioridades de carreira”, analisa Isabella Wanderley, general manager no Brasil da Novo Nordisk, farmacêutica dinamarquesa que se tornou a empresa mais valiosa da Europa ao lançar o remédio Ozempic, para emagrecimento e diabetes. “O papel das empresas é manter a possibilidade de escolhas, dar visibilidade e apoiar o indivíduo”, diz Wanderley. A executiva fala com conhecimento de causa. Quando sua filha nasceu, foi desligada logo após o período de estabilidade, nunca tendo retornado da licença, pois sua então empregadora, uma grande cervejeira, sugeriu que seguisse em casa até se desligar. “Foi a primeira vez que fui demitida e, claro, questionei se me encaixava e onde havia errado. Por outro lado, já sentia e hoje tenho certeza de que não seria feliz ali.”

Primeira mulher a presidir a alemã Nivea, do setor de cosméticos, no Brasil, Ana Paula Bógus considera que em alguns momentos a maternidade precisou ser priorizada. E pesou. As decisões foram pelo bem-estar do filho, mas nem por isso fáceis. “Por exemplo, quando recebi uma proposta de expatriação para a África do Sul, assim que voltasse da licença. Não aceitei, pois demorei muito para engravidar, era o único neto dos meus pais e queria proporcionar essa convivência familiar pelo menos nos dois primeiros anos do meu filho”, lembra. Ao escolher ficar no Brasil, ouviu de um headhunter que nunca mais conseguiria assumir uma posição de liderança por ter ficado grávida. Na contramão da previsão e das estatísticas, ela chegou ao posto mais alto da companhia na época.

As executivas ouvidas por esta reportagem concordam por unanimidade que o trabalho híbrido, que se apresentou como uma das medidas fundamentais a serem consideradas para a permanência e o avanço femininos no trabalho, veio para ficar. Contudo, lembra Andréa Cruz, da Serh1, o recorte interseccional mostra que metade das mulheres, em sua maioria das classes C, D e E, não tem estrutura para trabalhar de casa. “Nos últimos dois anos, passei a escutar com alguma frequência que pessoas atuando remotamente não entregavam a mesma qualidade. Muitas vezes, isso é reflexo da falta de infraestrutura com que grupos não privilegiados precisam lidar”, pontua. Esse aspecto afeta ainda mais quem não pode pagar por ajuda com os filhos. “Daí, começam os desligamentos atrelados a essas dificuldades, porém mascarados por justificativas como falta de postura profissional ou performance. Mais uma vez, a mulher negra é a mais impactada”, afirma Cruz.

A CEO do futuro

Uma das conclusões do estudo da Grand Thornton é que empresas com mais mulheres na liderança poderão emergir com mais força em 2024, ao criarem um ambiente psicologicamente mais seguro para que elas possam atuar com a tranquilidade de serem autênticas. Por menos pragmático que isso possa parecer, os especialistas garantem que terão mais chances de galgar altos postos — e por consequência ampliar a representatividade — as profissionais com a autoestima trabalhada para enfrentar microagressões e obstáculos, que cuidam de outros pilares da vida e têm clareza de seu papel, deixando de assumir funções operacionais não condizentes com a posição ocupada. “Havia, no passado, uma percepção feminina de que, se não desse conta de todas as atividades, poderia ser vista como má profissional. Quando a realidade é que as mulheres só viviam sobrecarregadas”, observa a CEO da Serh1.

Andrea Sambati, da Boehringer: antes de se tornar a primeira mulher CEO do Brasil, a executiva liderou operações na Suécia e no Canadá, além de atuar por seis anos na matriz, na Alemanha (Marcos Camargo/Divulgação)

O modo workaholic parece não ter mais lugar no futuro. Ana Paula Bógus argumenta que a vida é sobre prioridades, não sobre equilíbrio. “Ouvir essa frase de uma colega tirou um peso das minhas costas e me ajudou a ter mais leveza nas decisões seguintes”, afirma. Não obstante os percalços, Carla Moraes mira chegar, um dia, à cadeira de CEO, e acredita que hoje muitas profissionais estão mais atentas e preparadas para agarrar oportunidades. “Nosso acesso ainda é barrado antes de vislumbrarmos um lugar tão alto por questão de preconceito, tanto para mulheres quanto para pessoas negras em geral. Mas vejo mais de nós chegando, com mais preparo e confiança”, afirma.

Para Cristina Palmaka, o fim do preconceito precisa de fato ser trabalhado em todos os níveis, inclusive entre as próprias mulheres. “Organizações têm políticas, mas são feitas de pessoas, que devem incorporar a cultura de inclusão e fomentar um ambiente seguro”, diz a presidente da SAP. Andrea Sambati, da Boehringer, acredita, por sua vez, que segurança e confiança devem ser estimuladas por mentorias, antes mesmo da chegada a cargos mais altos, e pelo exemplo. “A mentoria tem como objetivo desenvolver, mas também convida as pessoas a olhar para si e a enxergar o que podem conquistar sem perder a essência. Passou o tempo em que só chegava ao board aquela que priorizava apenas o trabalho”, pontua. “O grande exemplo que podemos dar é o poder de sermos nós mesmas.” O futuro é feminino, e as executivas retratadas nestas páginas já estão nele.

:format(webp))