Fábrica da Unilever no Brasil: 1 bilhão de dólares para recuperar refugos industriais (Germano Lüders/Exame)

Rodrigo Caetano

Publicado em 24 de setembro de 2020 às 06h00.

Última atualização em 25 de setembro de 2020 às 10h36.

Em setembro, a multinacional Unilever anunciou uma das decisões mais ambiciosas em mais de 100 anos: eliminar o uso de derivados de petróleo como matéria-prima das centenas de produtos feitos pela empresa, como detergente, sabão em pó e por aí vai. O gigante deve investir 1 bilhão de dólares até 2030 em laboratórios dedicados à reciclagem dos derivados de petróleo hoje descartados em aterros sanitários. A ideia da Unilever é usar o refugo como base para matérias-primas sintéticas com estrutura molecular bastante parecida com o material extraído da natureza. Então, a mistura voltará à linha de produção e o que sobrar dela passará pela mesma reciclagem do material virgem.

A ambição da empresa é criar um ciclo eterno de refugos produtivos bombados em laboratório. “A ambição é usar essa matéria-prima para sempre, num ciclo contínuo de reaproveitamento”, afirma Eduardo Campanella, vice-presidente da empresa na América Latina. Se tudo correr conforme o planejado, será a transformação mais radical nas linhas de produção da empresa desde a substituição do óleo extraído de baleias pelos derivados de petróleo, no início do século passado. “Hoje não conseguimos produzir em escala todos os nossos produtos com materiais renováveis, mas já sabemos como fazer” , afirma Campanella.

O que move a Unilever são os princípios da economia circular, nome pomposo para a ideia de dar novos usos a tudo (ou quase isso) que foi extraído da natureza para virar algum produto, mas acabou depositado no lixo — antes ou depois do consumo. A base teórica para essa raspa de tacho aplicada aos processos industriais aparece pela primeira vez num artigo aclamado do economista e químico britânico Kenneth Boulding, da Universidade de Oxford, em 1966. Para Boulding, a finitude dos recursos naturais impunha às empresas a missão de criar ciclos produtivos “fechados”, com pouco ou nenhum acréscimo de insumos a cada produto fabricado, em detrimento da lógica “aberta” — que demanda um montão de materiais virgens nesses processos. De lá para cá, dezenas de economistas bolaram esquemas para convencer as empresas a enxergar valor no que vai para o lixo, mas, até pouco tempo, o tema estava restrito às cooperativas de reciclagem.

- (Arte/Exame)

Ao que tudo indica, a economia circular saiu do plano das ideias e foi parar na ordem do dia do capitalismo mundial. No início de setembro, mais de 30 presidentes de fundos de investimento e bancos assinaram o compromisso de investir em negócios preocupados em reduzir ou até mesmo eliminar o desperdício de matéria-prima.

Na lista dos signatários da iniciativa, encabeçada pela Fundação Ellen MacArthur, ONG americana dedicada ao tema, estão nomes de peso, como a gestora BlackRock e os bancos Goldman Sachs, J.P. Morgan e Credit Suisse. Somadas, as instituições financeiras comprometidas com a guinada verde gerenciam 18 trilhões de dólares — quase 15% do PIB mundial.

“A economia linear não é sustentável”, diz Renata Faber, analista de ESG da EXAME Research, dedicada a pesquisas sobre o impacto social e ambiental causado pelas companhias. “As empresas precisam pensar no descarte dos produtos. Os investidores estão preocupados com isso.”

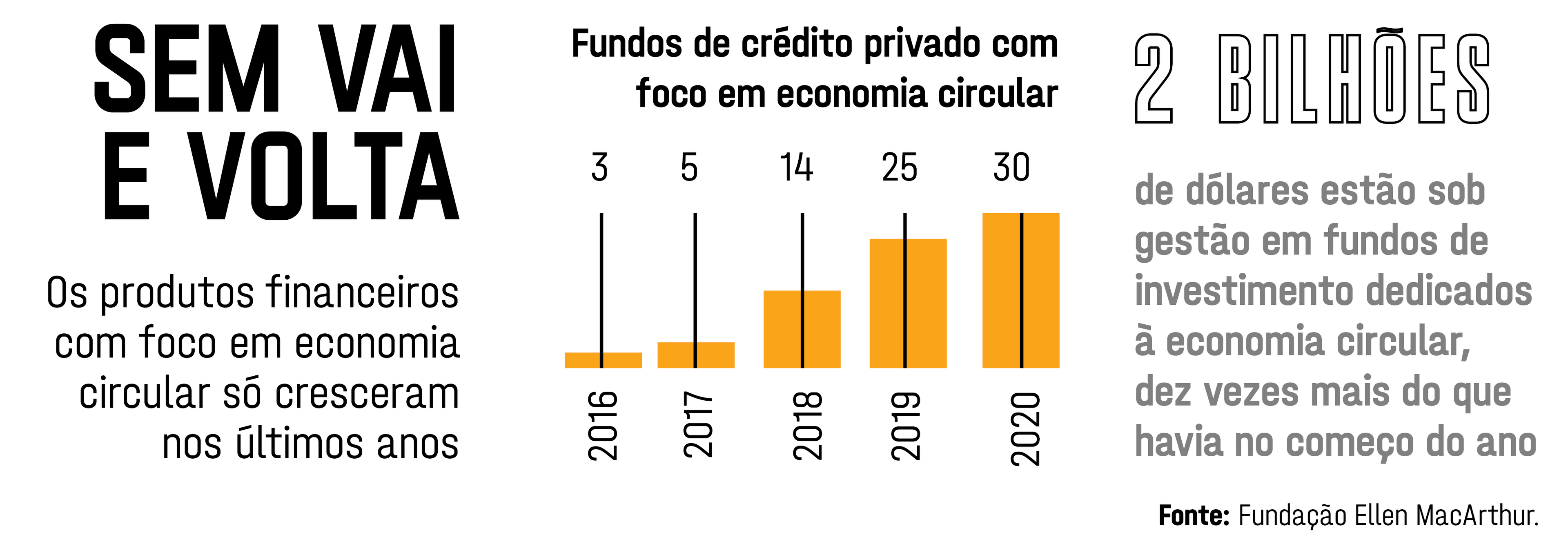

Um sinal de como o mercado financeiro está comprado com essa ideia é o crescimento acelerado dos produtos financeiros focados em empresas com metas de economia circular, como a Unilever. Há 30 aplicações desse tipo hoje, entre fundos dedicados ao tema e títulos emitidos por empresas compradas com essa ideia, como o gigante de tecnologia Google e a multinacional de alimentos e bebidas PepsiCo. A soma desses ativos, 2 bilhões de dólares, ainda é uma fração ínfima do que circula no mercado de capitais global, mas os recursos crescem rapidamente. No início do ano eram só 300 milhões de dólares. A ideia é que os recursos financiem práticas sustentáveis nas empresas, como programas para resgatar o lixo que elas mesmas geram e hoje está parado em cooperativas de reciclagem ou na casa das pessoas — a logística reversa, no jargão do setor.

Loja da Tommy Hilfiger: 1 milhão de peças de vestuário recicladas já em 2021 (Diego Puletto/Getty Images)

Por trás da empolgação do mercado com a economia circular está a ideia de encontrar alternativas para recuperar o fôlego dos negócios num cenário da crise causada pela pandemia de covid-19. “O momento atual é para pegar a prancheta e desenhar novos modelos de negócios”, diz o britânico Michiel De Smet, responsável pelo programa de finanças da Fundação Ellen MacArthur. As análises financeiras estão cada vez mais incluindo o impacto ambiental nos critérios para avaliar se um negócio para em pé ou não. “Empresas e investidores precisam entender que há mais de um tipo de capital, não só o financeiro”, diz o economista Pavan Sukhdev, presidente da ONG global WWF, uma das maiores do mundo dedicadas à causa ambiental. “Um sintoma de que isso está acontecendo é a disseminação do capitalismo de stakeholder”, diz ele, referindo-se ao conceito para avaliação de empresas não só de acordo com o retorno que proporcionam aos acionistas mas também pelo impacto delas na sociedade (leia entrevista abaixo).

REDUÇÃO DE CUSTOS

Nas empresas pioneiras na adoção da economia circular, a prática trouxe bons resultados. É o caso da unidade brasileira da fabricante de celulose chilena CMPC, em Guaíba, na Grande Porto Alegre. Ali, 99,8% dos resíduos gerados pela fábrica, como pedaços de madeira, dão origem a 15 novos produtos, entre eles um adubo para jardinagem.

A prática começou há três décadas, em boa medida fruto da pressão de ambientalistas locais contra o impacto da fábrica na qualidade da água do Rio Guaíba, perto da unidade. Hoje, um hub de economia circular nos arredores da fábrica gera 180 empregos, além de uma renda extra de 26 milhões de reais. Dar novos usos ao material antes destinado a aterros sanitários também ajudou a empresa a baratear as despesas com o descarte da lixarada. “Nossos custos são 50% abaixo do padrão do mercado”, diz Maurício Harger, presidente da operação brasileira da CMPC. Para ter uma ideia da relevância dessa economia, cada fábrica de celulose gasta, em média, 12 dólares por tonelada para alocar o lixo em aterros sanitários. “É uma conta de bilhões de dólares para o setor”, afirma Harger.

- (Arte/Exame)

Em algumas cadeias produtivas já há um entendimento sobre os ganhos da adoção maciça da economia circular. Talvez o caso mais evidente seja o da indústria da moda. Atualmente, a venda de peças de vestuário com tecidos reaproveitados movimenta 28 bilhões de dólares por ano no mundo — 90% do mercado dos artigos fast fashion novos em folha. Até 2029, o mercado dos tecidos reaproveitados deve chegar a 80 bilhões de dólares, quase duas vezes as vendas do segmento de fast fashion, segundo dados da Fundação Ellen MacArthur. O otimismo com o mercado secundário é explicado pelo frisson que a ideia vem causando em estilistas. Em setembro, a grife americana Tommy Hilfiger anunciou a intenção de produzir 1 milhão de peças de denim, tecido que é a base do jeans, com materiais reciclados da própria fábrica. Na brasileira Renner, a aposta é o Re Jeans, um pano feito de sobras de tecido desfibradas para, em seguida, virar novos fios. Para a empresa, os tempos da moda descartável do fast fashion, da loucura por renovar o guarda-roupa a cada três meses, ficaram para trás. A moda agora é reutilizar e proteger o meio ambiente. “Somos rápidos, mas não somos descartáveis”, diz Fabio Faccio, presidente da Renner.

A pressão de ambientalistas é para outras cadeias produtivas abrirem os olhos rapidamente para o problema. Em particular a do plástico, um derivado do petróleo presente em quase todos os produtos — nem que seja na composição, como na embalagem. Um mergulho nos oceanos revela o estrago provocado pelo plástico na natureza. Nos próximos 20 anos, enquanto o volume de novos plásticos que entram em circulação no mercado deverá dobrar, a quantidade de resíduos que acabam nos oceanos triplicará, chegando a 29 milhões de toneladas. Se nada for feito, o custo desse desastre ambiental chegará a 940 bilhões de dólares anuais, segundo um estudo de acadêmicos e ambientalistas capitaneado pela ONG inglesa The Pew Charitable Trusts.

Setas, da EDP do Brasil: 100% da energia virá de fontes renováveis até 2030 (Divulgação/Divulgação)

PIRÓLISE NO PLÁSTICO

A indústria de plásticos está ciente do problema. “O nosso futuro está na economia circular”, afirma Fabiana Quiroga, que comanda os esforços de economia circular da petroquímica Braskem. “O plástico nunca vai acabar. Em muitas aplicações, é o melhor material e a solução mais segura. O que precisa mudar é a maneira como utilizamos e produzimos”. Nesse sentido, a companhia investe no desenvolvimento da reciclagem química do produto. Esse processo se dá por meio da pirólise, que utiliza o calor para transformar o plástico em um óleo, capaz de retornar ao início da cadeia produtiva. A vantagem desse tipo de reciclagem é é possibilidade de produzir um material idêntico ao fabricado com resinas virgens, permitindo sua utilização, por exemplo, pela indústria alimentícia, uma vez que a lei brasileira proíbe o uso de plástico reciclado para o acondicionamento de alimentos

Além da reciclagem química, a Braskem mantém uma parceria com a Raízen, maior produtora de etanol do Brasil, para a produção do chamado plástico verde, polímero feito a partir do etanol de cana-de-açúcar. A substituição de matérias primas fósseis por renováveis é outra maneira de entrar na economia circular. A cana-de-açúcar e o eucalipto são grande candidatos a substituir o petróleo. “Nosso negócio é circular por natureza”, afirma Claudio Oliveira, vice-presidente de relações institucionais da Raízen. “A cana é aproveitada integralmente. Com o bagaço, produzimos energia ou vinhaça, que pode ser utilizada na indústria petroquímica, para a produção de polímeros ou combustíveis, ou como fertilizante nas nossas plantações.”

Daqui para a frente, disseminar a economia circular pode multiplicar os ganhos. Nas contas da economista americana Jessica Long, diretora de sustentabilidade da consultoria Accenture e autora do livro The Circular Economy Handbook (“O guia da economia circular”, numa tradução livre), recém-lançado nos Estados Unidos e ainda sem tradução no Brasil, a prática poderia gerar 4,5 trilhões de dólares em ganhos para as empresas até 2030 caso fosse disseminada na maior parte do PIB mundial. Nos cálculos de Long, metade disso seria resultado da redução de custos, a exemplo do que conseguiu a CMPC. A outra metade viria de receitas com novas tecnologias para tratar o lixo ou, ainda, da valorização de mercado dos negócios tidos como circulares. “As empresas ainda não percebem que há muito valor naquilo que elas descartam”, diz.

ESTRADA PAVIMENTADA COM CINZAS

À medida que os ganhos da economia circular ficam mais evidentes para as empresas, maior é o comprometimento delas com a ideia. Na operação brasileira da concessionária de energia EDP, o conceito começou há pouco mais de três anos com o aproveitamento das cinzas produzidas pela usina termelétrica de Pecém como ingrediente para um tipo de cimento usado na pavimentação de estradas — entre elas está o acesso à usina nos arredores de Fortaleza. Além disso, a empresa começou a misturar o óleo mineral, derivado de petróleo, a fontes vegetais — e renováveis — para fazer funcionar transformadores em usinas no Espírito Santo e em São Paulo. “Em dez anos, queremos gerar 100% de nossa energia com fontes renováveis”, afirma Miguel Setas, presidente da EDP no Brasil. “Investir nessas tecnologias vai reduzir custos e gerar mais valor para acionistas e stakeholders.” Ao que parece, empresas e investidores estão vendo maneiras de ganhar dinheiro com o que ia para o lixo. A torcida é para que os resultados desse círculo virtuoso apareçam logo.

"HÁ UM TSUNAMI ESG"

Para Pavan Sukhdev, presidente da ONG ambiental WWF, o Brasil deveria aproveitar melhor a guinada verde no mundo | Rodrigo Caetano

Sukhdev, da WWF: as empresas vão liderar os investimentos numa economia mais verde

e sustentável (Leonardo Cendamo/Getty Images)

Presidente global da ONG WWF, uma das mais respeitadas entre ambientalistas e empresários mundo afora, o economista indiano Pavan Sukhdev está acostumado a abordar a agenda ambiental com executivos de grandes empresas. Na entrevista a seguir, por videoconferência de seu escritório, nos arredores de Genebra, na Suíça, Sukhdev explica por que esse será o caminho para um mundo mais sustentável.

A movimentação do mercado financeiro em direção à economia verde é verdadeira ou marketing?

É verdadeira e vem ocorrendo há algum tempo. Já em 2012 o Banco Interamericano de Desenvolvimento me pediu uma avaliação sobre como garantir que 30% de seu portfólio fosse investido na economia verde. Agora há um tsunami de investimentos ESG, não só de gestores mas também por donos de ativos, family offices, seguradoras e fundos de pensão.

E por que isso não ocorreu antes?

Sinceramente, o motivo é a preguiça. As pessoas não gostam de mudanças. Fácil é fazer a mesma coisa. Pensar é difícil.

Em meio ao interesse crescente pelo tema ESG, há dúvida sobre como medir o impacto ambiental e social das empresas. Como criar um padrão?

A humanidade está acostumada a medir tudo em termos econômicos. Hoje, graças à ciência, podemos medir o impacto de qualquer coisa, como poluição do ar, emissões de carbono. Daqui para a frente, precisaremos ser mais abrangentes nas análises. Empresas e investidores precisam entender que há mais de um tipo de capital, não só o financeiro. Um sintoma de que isso está acontecendo é a disseminação do capitalismo de stakeholder [conceito para avaliar empresas preocupadas não só com o retorno aos acionistas mas também com fatores como as relações justas com funcionários e fornecedores].

Há mais de uma década o senhor criou o conceito de capital natural, que difere do capital financeiro ao medir o valor em riquezas da Terra, como o ar limpo e a água potável. É disso que as empresas precisam agora?

Sim. O mundo já produz bens de capital e de consumo em volume suficiente. Muitas fábricas na Europa e nos Estados Unidos não têm mais demanda. Problemas atuais, como a covid e o aquecimento global, derivam de má gestão do capital natural, como o desmatamento e o contato insalubre com animais.

Como alinhar interesses na agenda ESG? Afinal, nem sempre empresas e investidores pensam da mesma forma.

No momento, estamos tentando colocar um monte de gatos na mesma direção. Todo mundo sabe como isso é difícil. Temos uma série de pessoas inteligentes pensando em resolver o problema à sua maneira. Precisamos definir uma rota. A questão é quem vai liderar isso. Acredito que a responsabilidade seja das grandes corporações. Se as empresas concordarem com as diretrizes, todos seguirão. Pensei que as companhias tomariam uma atitude primeiro, depois os investidores. Ocorreu o contrário: os investidores estão pressionando as empresas. O que falta é o governo e a sociedade como um todo seguirem esse processo.

A ameaça protecionista está em alta nos Estados Unidos, na China e na Europa. É um entrave para a adoção global da incentivos à guinada verde?

Sim, as empresas passam por um momento difícil. Dito isso, vejo iniciativas importantes, inclusive do Brasil. Um exemplo é a carta dos empresários cobrando maior proteção à Amazônia [endereçada em agosto ao governo brasileiro]. Outro exemplo é o da Marfrig, que quer avançar no rastreamento da cadeia produtiva para evitar o desmatamento. Avançamos num ritmo de três passos para a frente, dois para trás. Mas estamos pressionando o meio ambiente além do limite. Precisamos dar seis passos para a frente.

Qual é o papel de ONGs como a WWF na disseminação do capitalismo de stakeholder?

A postura da WWF é de colaborar. Focamos a produção de conhecimento e as parcerias. Existem setores que não aceitamos como parceiros, como a indústria de armas e a da cadeia fóssil. Com as demais, colaboramos bastante. Algumas companhias, no entanto, se recusam a mudar. Para esses casos, existe o Greenpeace, que tem uma postura mais agressiva. Cada um tem seu papel.

Mas, nos últimos meses, algumas petroleiras anunciaram investimentos em energias renováveis e falam em reduzir emissões de carbono. Há diálogo com elas?

Sim. Não aceitamos dinheiro nem associação com elas, mas podemos colaborar. Conhecemos uma tecnologia para monitorar vazamentos de petróleo por satélite. Não vejo problema em sentar com uma petroleira interessada em adotar o sistema.

O Brasil liderou a agenda ambiental nas últimas décadas, mas o tema perdeu força no país num momento de crise econômica. É possível recuperar o espaço?

Não há outro país com tanto capital natural quanto o Brasil. A Amazônia é responsável por um regime de chuvas que beneficiam o mundo inteiro. Sem ela, não haveria agricultura em outras partes. E o Brasil faz isso de graça. Há oportunidades de gerir bem esse capital, cobrando por serviços como a compensação de carbono. O que os políticos brasileiros deveriam fazer é dizer ao mundo: “Vamos proteger esse patrimônio, do qual todos dependem, e queremos a ajuda de vocês”.