Guerra na Ucrânia: o primeiro de muitos anos?

Há um ano, a Rússia iniciava os ataques à Ucrânia e inaugurava o pior conflito na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. A economia superou parte dos riscos, mas o mundo nunca mais será o mesmo

Escola destruída na Ucrânia: os dois lados se preparam para uma escalada nos próximos meses (John Moore/Getty Images)

Repórter de Economia e Mundo

Publicado em 16 de fevereiro de 2023 às 06h00.

Última atualização em 24 de fevereiro de 2023 às 10h58.

Em fevereiro de 2007, o presidente russo, Vladimir Putin, disse em Munique, na Alemanha, o que ficaria conhecido como uma de suas falas mais marcantes. “Acho óbvio que a expansão da Otan não tem nenhuma relação com a modernização da própria Aliança ou com a garantia da segurança na Europa”, afirmou na ocasião, em uma crítica direta à entrada de países vizinhos da Rússia na Otan, aliança militar criada nos tempos de guerra fria entre União Soviética e Estados Unidos. “Temos o direito de perguntar contra quem se destina essa expansão”, disse Putin.

Para muitos, hoje está claro que o discurso foi a largada do que se veria 15 anos depois, quando aeronaves russas bombardearam Kiev na madrugada de 24 de fevereiro de 2022, dando início à atual guerra contra a Ucrânia.

O argumento oficial para o ataque incluiu sandices como uma “desnazificação” ucraniana e suposta proteção de russos étnicos vivendo na região. Na prática, Putin expôs sua visão de que a Ucrânia não tem o direito de agir de forma independente de Moscou e, além disso, esboçou o que acredita ser uma resposta ao Ocidente por expandir a Otan para a antiga órbita soviética no Leste Europeu — tema que se tornou uma obsessão de Putin, como mostra o discurso de 2007. De lá para cá, sem uma saída nem diplomática nem militar no horizonte próximo, a guerra em solo ucraniano completa neste mês o que pode ser só o primeiro de muitos anos.

Chegar a um ano de guerra sem definição não era necessariamente o esperado no começo de 2022. Dias antes de Putin ordenar os primeiros ataques a Kiev, a leitura era de que a Rússia poderia derrubar com alguma facilidade o presidente Volodymyr Zelensky e instalar na Ucrânia um governo aliado, como já ocorre em alguma medida na vizinha Belarus. Oficiais da inteligência dos Estados Unidos e da União Europeia chegavam a dizer naquela época à imprensa, em condição de anonimato, que a tomada russa poderia vir “em questão de dias”.

Não à toa: a Rússia tinha, no começo da guerra, 900.000 cabeças ativas no Exército e 2 milhões na reserva, o segundo maior Exército do mundo e o triplo das forças ucranianas, além de força aérea muito mais sofisticada. Chegou-se a pensar que o mundo reviveria imagens como as do Afeganistão meses antes, quando o Talibã derrubou o governo quase sem resistência.

Abrigo no metrô em Kiev: apesar de o conflito ser maior no leste, bombardeios ainda ocorrem na capital, no norte (Roman Pilipey/Getty Images)

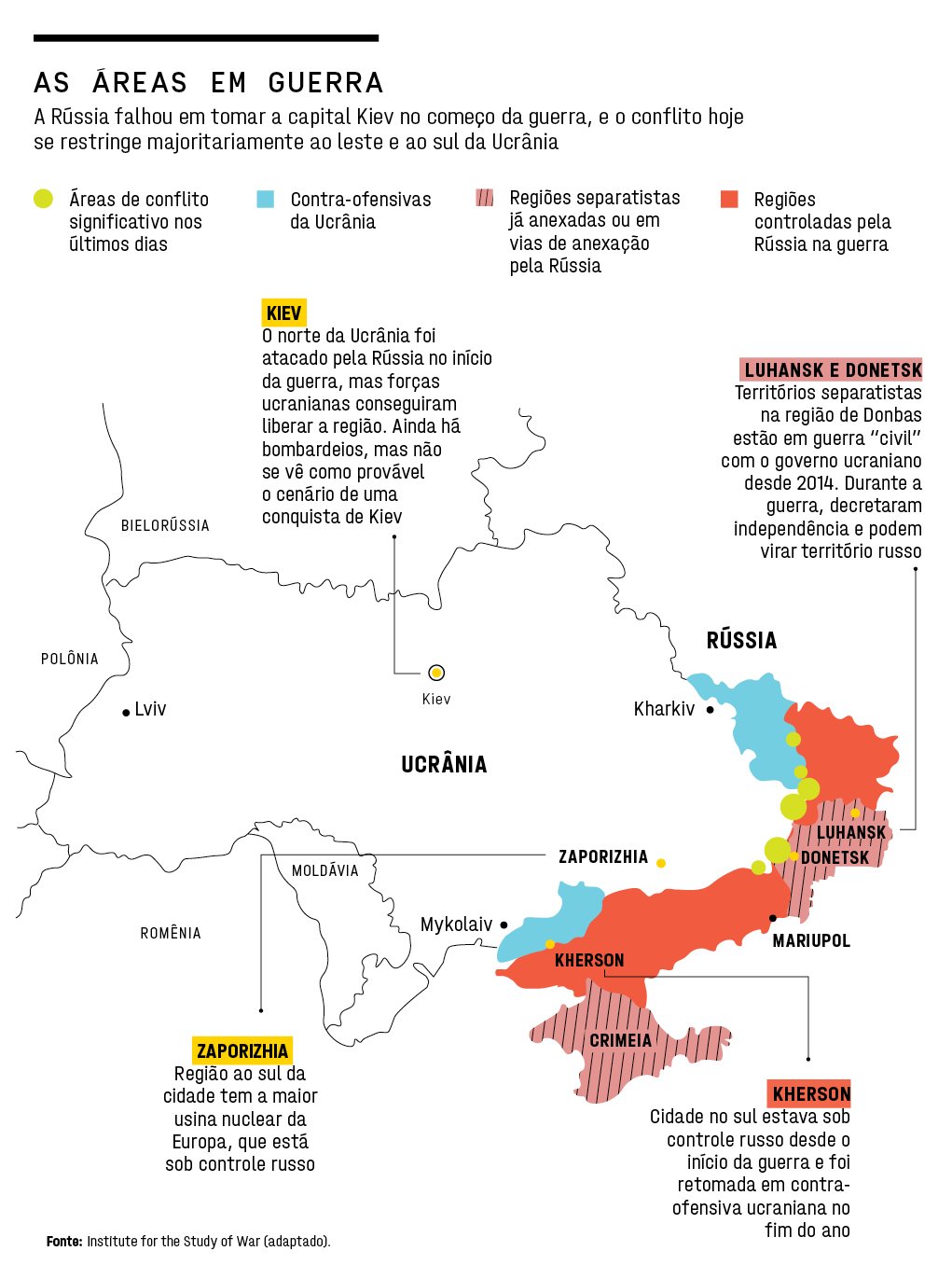

Não foi o que aconteceu na Ucrânia, por algumas razões. A Rússia iniciou a invasão dividindo as tropas e atacando o país por todas as frentes, certa de que sufocaria a reação. Pelo contrário, a combinação entre o ataque difuso, a surpreendente resistência ucraniana e a resposta unificada de potências do Ocidente travou o avanço russo nos arredores da capital Kiev ao norte. Os confrontos, hoje, se restringem principalmente ao leste da Ucrânia.

“Putin não conseguiu colocar um fantoche em Kiev como esperava, e esse tipo de vitória não é mais vista como viável”, diz Alexandra Vacroux, diretora-executiva do Davis Center para Estudos de Rússia e Eurasia na Universidade Harvard, nos Estados Unidos. Ela argumenta, por outro lado, que Moscou, apesar de tudo, ainda controla quase 20% do território ucraniano. “Então há algum sucesso militar, mesmo que a estratégia inicial tenha falhado.”

Entrando no segundo ano de guerra, os dois lados estão agora preparados para novas ofensivas. No fim de 2022, a Ucrânia retomou alguns territórios que havia perdido, como a estratégica cidade de Kherson. No começo de fevereiro, potências ocidentais também ensaiavam enviar equipamentos mais modernos ao país.

Já a Rússia, depois de perder pessoal experiente nos primeiros meses do conflito, convocou 300.000 reservistas, colocou a indústria em modo de guerra e está pronta para tentar mais avanços.

“Hoje, o consenso é claro de que vai ser uma guerra longa”, resume Tomas Jermalavičius, pesquisador de inteligência de guerra no Centro Internacional para Defesa e Segurança (ICDS), na Estônia. “A Ucrânia obteve sucessos espetaculares em se defender, mas também terá certa desvantagem até estar pronta para usar os novos equipamentos. Já a Rússia parece estar se movendo em modo de contraofensiva, tentando afastar os ucranianos e reivindicar Donbas [região separatista no leste] em breve. É difícil dizer quem vai ser bem-sucedido e quando.”

Material para gasoduto na Alemanha: a Europa tem reajustado as cadeias de energia (Marcus Brandt/Picture Alliance/Getty Images)

Mesmo que a realidade no campo de batalha esteja mais dura do que nunca, para o restante do mundo não diretamente envolvido a guerra pode ter impactos menos visíveis neste segundo ano. Na frente econômica, ainda não é visto como provável que se repita a panaceia do começo de 2022, quando a Europa perigava ficar sem energia no inverno, o Brasil perigava ficar sem fertilizantes e os mercados assistiam ao preço do petróleo chegar às alturas.

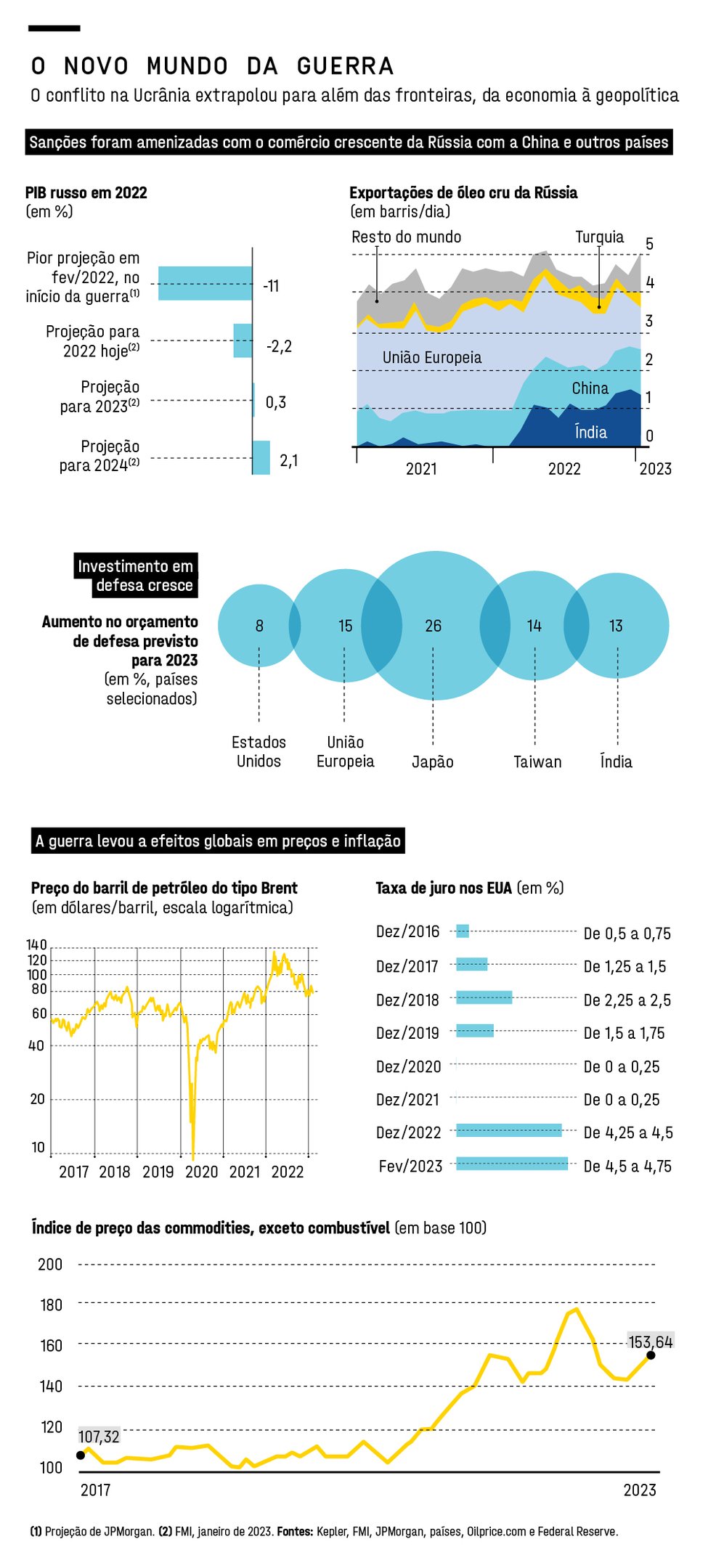

Essas incertezas ajudaram a piorar a inflação no mundo — que já subia com os choques da covid-19 —, fazendo bancos centrais entrar de vez em ritmo de alta de juros e aumentando riscos de recessão. Mas, passado um ano, parte dos gargalos da guerra já foi absorvida nos mercados no curto prazo. “A guerra só piorou de lá para cá. Mas o mundo não responde à gravidade do evento, responde com base no susto”, diz Thiago de Aragão, analista especializado em relações internacionais na consultoria Arko e baseado nos Estados Unidos.

Quando a guerra estourou, o risco de alguma interrupção na oferta de petróleo russo fez o barril do tipo Brent chegar à casa dos 130 dólares. A partir de junho, no entanto, o preço baixou e está hoje na faixa dos 80 dólares — ainda alto na série histórica, mas longe do pior cenário.

“Aquele pico veio da incerteza sobre como seria a oferta russa. Agora já temos a resposta, e a resposta é: sim, o petróleo russo continuou fluindo”, diz Jim Burkhard, vice-presidente e head de pesquisa de mercados de petróleo e mobilidade na S&P Global Commodity Insights.

O desafio inicial na frente energética também foi relativamente equacionado pelas potências. A Europa, dependente do gás russo e uma das principais afetadas pela guerra, diversificou o leque de fornecedores, embora siga sofrendo com inflação alta e energia cara.

Para 2023, o que ainda pode acontecer, no limite, é algum embate na Opep+, organização dos maiores produtores: se o preço do petróleo cair muito, a Rússia pode tentar um corte coordenado de produção para valorizar o insumo. Nesse caso, o resultado dependeria da resposta da Arábia Saudita, com quem os Estados Unidos têm cultivado uma aproximação (aliança que, em tempos de crise, conta com o governo Joe Biden fazendo vista grossa às situações de direitos humanos).

Mas tudo isso ainda está só no campo da possibilidade. A S&P projeta o barril entre 75 e 95 dólares neste ano, e a dúvida realmente concreta vem não da guerra, mas da China (o preço dependerá da dimensão da reabertura chinesa após o fim da política de covid zero, que pode alavancar a demanda global).

Não significa que não existam cenários imprevistos na guerra. A esta altura, ainda há uma série de frentes — das mais prováveis às inimagináveis — que podem fazer o conflito hoje restrito ao leste da Ucrânia escalar e respingar com força em outros países.

A ameaça nuclear é a principal. A Rússia tem o maior arsenal de armas nucleares do mundo, seguida pelos Estados Unidos, em uma herança da guerra fria. Embora declarações do tipo ainda soem como bravata pelo potencial de destruição mútua, a cartilha nuclear é vez ou outra citada por Moscou. O ex-presidente Dmitry Medvedev, por exemplo, foi às redes sociais neste mês dizer que um ataque à Crimeia (território ucraniano anexado pela Rússia em 2014) seria visto como ataque ao próprio território russo e respondido com “inevitável retaliação, usando armas de qualquer tipo”.

Ainda que nada disso ocorra deliberadamente, outro risco sempre presente é o de que embates atinjam usinas nucleares da Ucrânia, como no complexo de Zaporizhia, o maior da Europa e hoje controlado pela Rússia. Batalhas chegaram a ocorrer perto do local e a danificar o complexo, e agências nucleares internacionais apontam que as margens de segurança estão no limite.

“Uma tragédia acidental em uma usina pararia a Europa e as cadeias de suprimentos. Então, não é porque infelizmente normalizamos a tragédia que o perigo deixa de existir”, diz Aragão, da Arko. Na linha do “tudo pode acontecer”, mísseis que atinjam acidentalmente países da Otan também criariam um cenário de caos, assim como avanços russos que ameacem áreas no norte e oeste da Ucrânia, hoje vistas como menos afetadas — e para onde migrou parte dos 10 milhões de ucranianos que deixaram suas casas em zonas de guerra no ano passado.

Se os efeitos imediatos talvez consigam ser minimizados em parte do mundo, os de longo prazo não poderão mais ser ignorados. Um impacto duradouro para absolutamente qualquer país — incluindo o Brasil — é que a guerra na Ucrânia mudou de vez a geopolítica deste século.

Herdeira da URSS mas longe do poderio da antiga potência (que chegou a ser a segunda economia do mundo), a Rússia está hoje somente entre as 15 maiores economias e é um competidor menos relevante globalmente. Por isso, a guerra na Ucrânia, mais do que o embate entre dois vizinhos, escancarou a disputa de gigantes que se desenha entre Estados Unidos, China e suas respectivas órbitas de influência.

Putin e Xi Jinping: a China se tornou parceiro econômico-chave (Mikhail Klimentyev/Sputnik/AFP/Getty Images)

Nenhum dos dois diz em alto e bom som que está envolvido no conflito. Mas a ajuda financeira e o envio de armas dos Estados Unidos são cruciais para que a Ucrânia brigue de igual para igual na guerra, enquanto a parceria econômica chinesa (e de alguns outros países vistos como ainda neutros, como a Índia) é chave para Moscou.

“A China mantém uma neutralidade pró-Rússia, embora não se possa dizer que está comprometida com a Rússia como a Otan está com a Ucrânia, com envio de armas”, diz Felipe Loureiro, do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo (IRI-USP) e organizador do livro Linha Vermelha: A Guerra da Ucrânia e as Relações Internacionais do Século 21.

A soma de fatores como a situação da China, o fortalecimento da Otan e a incapacidade de organismos multilaterais como as Nações Unidas de impedir a guerra é um indício que leva o pesquisador a afirmar que o mundo entra, de fato, em um novo ciclo. “Apesar de estarmos no calor do momento histórico, é possível dizer com alguma segurança que essa guerra é um divisor de águas”, diz.

Para a Rússia, é na proximidade econômica com a China (mesmo que ainda não militar, como Moscou gostaria) que Putin aposta para seguir adiante. Era esperado que a economia russa encolhesse entre 8% e até mais de 10% em 2022 com o esforço de guerra e sanções recorde do Ocidente, mas projeta-se que o resultado foi muito melhor, perto dos 3%.

O pior das sanções conseguiu ser amenizado até o momento, o que explica a manutenção do ímpeto russo no front.

No meio do caminho

O economista e cientista político belga Gérard Roland, da Universidade da Califórnia, em Berkeley (Estados Unidos), já não teme dizer que a Ucrânia é o centro de uma “nova guerra fria” — inicialmente entre parte da Europa e a Rússia, mas que no futuro respingará em outros países.

A discussão não é nova. Desde o desmantelamento da União Soviética, a Otan e a própria União Europeia passaram a incluir nos anos 1990 e 2000 países do Leste Europeu, a contragosto da Rússia. Nesse meio tempo, enquanto quase todos os países da antiga órbita soviética entraram na Otan, como os Bálcãs, a Hungria e a Polônia, a Ucrânia ficou no meio do caminho, uma espécie de fronteira geográfica entre a Rússia e o resto da Europa.

Soma-se a isso um passado delicado entre Rússia e Ucrânia e as naturais divisões internas entre a própria população ucraniana — com a parte oeste querendo se aproximar mais da União Europeia e a parte leste sendo mais próxima da Rússia. A ascensão da China como potência antagonizando com os Estados Unidos só ajuda a intensificar a discussão.

“Neste momento, a ‘guerra quente’ só acontece na Ucrânia. Mas há uma nova guerra fria de facto”, diz Roland, que acredita que, para Europa e Estados Unidos, vencer a Rússia ajudaria também a conter “as ambições hegemônicas da China”.

Há debates acalorados sobre o uso do termo “guerra fria” ou sobre quanto, ao patrocinar o esforço de guerra ucraniano, a Otan não tem feito ela própria parte do conflito. Um consenso é que a questão ucraniana, independentemente do resultado no front, começa cada vez mais a respingar para outros debates, como o caso de Taiwan, território autônomo da China desde 1949 e que Pequim reivindica.

Com as tensões crescentes, outra das visões consolidadas pela guerra é que os países olharão com cada vez mais atenção para seus investimentos em Defesa. Para alguns governos, como na União Europeia, pode ser uma mudança fundacional de paradigma.

Os países do bloco, somados, gastam hoje 1,5% do PIB em Defesa, patamar que foi reduzido progressivamente após o fim das guerras mundiais. O valor deve subir com as ameaças no quintal. “A Europa ainda depende dos Estados Unidos para sua Defesa, o que não é normal”, critica Roland, de Berkeley.

Zelensky no Parlamento Europeu, em fevereiro: o Ocidente ensaia enviar equipamentos mais modernos (Omar Havana/Getty Images)

Pouco antes da guerra, com o mundo ainda envolto na pandemia de covid-19, o discurso em muitos lugares era outro: o planeta havia chegado a 2 trilhões de dólares gastos com Defesa e pipocavam críticas de que tamanhos recursos poderiam ser gastos com políticas sociais, vacinas e meio ambiente.

Um grande exemplo é a Alemanha, país mais rico da União Europeia e onde o governo de centro-esquerda de Olaf Scholz (que substituiu a centro-direita de Angela Merkel após 16 anos) chegou ao poder em 2021 prometendo foco na política interna, no social e na questão climática. A guerra mudou tudo — fará a Alemanha gastar mais com Defesa e, de quebra, queimar mais carvão do que o previsto no processo de substituir o gás russo.

Enquanto o mundo se arma e as implicações para o futuro ficam mais incertas, o segundo ano de guerra na Ucrânia, em solo, está apenas no começo.

E há um motivo puro e simples: os dois lados ainda acreditam que podem vencer, diz Chris Blattman, professor da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, e autor de Por Que Lutamos: As Raízes da Guerra e os Caminhos para a Paz, em que estudou os motivos que levam a guerras duradouras.

Até o momento, a Ucrânia afirma que não abrirá mão de nenhum território, incluindo a Crimeia que perdeu em 2014. As tropas ainda estão longe de obter tal cenário militarmente, mas apostam no aumento do apoio ocidental para chegar lá. Já o plano da Rússia, menos ambicioso do que o inicial de dominar o governo em Kiev, parece ser manter todo o leste e sul da Ucrânia, aumentando seu poder de barganha. Moscou, porém, pode partir para movimentos arriscados se sentir que está sendo verdadeiramente ameaçada na Crimeia ou no extremo leste, ambos hoje dominados sem esforço.

Como há uma diferença incompatível entre esses dois objetivos, vias diplomáticas serão carta fora do baralho enquanto persistir a incerteza na frente militar. “O que poderia acelerar o fim da guerra seria uma resolução dessa incerteza”, argumenta Blattman.

Isso poderia ser uma série de vitórias decisivas da Ucrânia ou, o contrário, derrotas que levassem a uma virada da opinião na Europa Ocidental e redução do apoio militar. Ou, até mesmo, uma mudança de regime na Rússia. “Nenhum desses cenários parece provável no curto prazo”, conclui Blattman. Mas ele alerta: “Todo mundo que tentou prever qualquer coisa errou até agora”.

Neutralidade em pauta

Na visita aos Estados Unidos, Brasil divulgou nota conjunta condenando ataque da Rússia. Lula tem dito que tentará criar “clube da paz” | Carolina Riveira

Lula e Biden se encontram nos EUA: em reunião ambos lançaram nota conjunta condenando o ataque russo à Ucrânia (Jonathan Ernst/Getty Images)

A visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva aos Estados Unidos no início de fevereiro estava cercada de dúvidas sobre quanto a situação da Ucrânia apareceria na pauta. O tema surgiu. E foi até mesmo incluído no comunicado final, acordado por ambos os países, lamentando a “violação da integridade territorial da Ucrânia pela Rússia e a anexação de partes de seu território” — ações que o governo brasileiro concordou em chamar no texto de “violações flagrantes do direito internacional”.

Em falas anteriores, Lula chegou a dizer que “quando um não quer, dois não brigam” — declaração de difícil tradução e questionada pela superficialidade. A posição brasileira, no fim, não chega a ser decisiva nesse tema. Mas tem sua relevância, já que o Brasil se prepara, por exemplo, para assumir em 2024 a presidência rotativa do G20, clube das 20 principais economias do mundo, e pode ter de falar mais vezes sobre a questão. “Ser neutro a esta altura pode parecer com ficar ao lado do agressor”, diz Tomas Jermalavičius, do ICDS, que está baseado na vizinha direta do conflito Estônia e que acredita que a visão anti-imperialista do Brasil deveria se refletir nesse caso.

Ao fim e ao cabo, a posição brasileira não deve sofrer grandes alterações. Lula tem falado em criar um hipotético “clube da paz” para negociar, com apoio de países que não estejam envolvidos diretamente na guerra. Também pressiona para uma reforma no Conselho de Segurança da ONU, que falhou em impedir diplomaticamente o embate.

“Há uma responsabilidade russa direta pela invasão, que não pode ser esquecida, e nesse aspecto algumas das declarações anteriores de Lula foram infelizes”, argumenta Felipe Loureiro, do IRI-USP. O Brasil, ainda assim, é a maior economia da América Latina, uma região importante do bloco “não alinhado” e que pode se tornar uma liderança junto com outros países do chamado Sul Global, como África e parte da Ásia. “Então existe algum espaço para manter certa neutralidade e tentar avançar em negociações”, diz o professor.

No começo da guerra, ainda sob o governo Jair Bolsonaro, o Brasil foi arrastado aos holofotes por uma visita do então presidente a Moscou, dias antes de o conflito estourar. Depois disso, o Itamaraty, seguindo a tradição, apoiou nota na ONU condenando o ataque. Como em boa parte das guerras anteriores, o Itamaraty tem um posicionamento visto como neutro na comunidade internacional: defende a autodeterminação dos povos, mas pede uma busca diplomática pela paz e se nega terminantemente a um alinhamento militar, como enviar armas à guerra.

Nas novas divisões globais que o último ano acentuou, a posição brasileira, nesse e em outros temas, será a de tentar unir a América Latina para uma relação mais equânime com a China, maior compradora das exportações do país, e, ao mesmo tempo, mostrar-se como um parceiro estável para os Estados Unidos de Joe Biden na região.

Tudo isso faz sentido em outras pautas, mas, para a guerra na Ucrânia, Thiago de Aragão, analista da consultoria Arko, acredita que a posição brasileira não geraria liderança em nenhum tipo de negociação. O Brasil tem uma situação diferente da de países do Sul Global como a Índia, que, embora no clube dos neutros, é um dos maiores parceiros comerciais da Rússia, ao lado da China, e determinante para o jogo de forças. “O Brasil tende a ser visto como um excelente parceiro para falar de meio ambiente e energia renovável, mas não para falar de Ucrânia ou Mar do Sul da China. O país tem pouca capacidade, hoje, de influenciar nesses assuntos”, diz.

Dentro de casa, enquanto isso, há alguns fatores de atenção em meio à guerra. Uma preocupação imediata no começo do conflito foi a situação dos fertilizantes, dos quais a Rússia é o principal fornecedor nacional. A incerteza levou o preço dos insumos (derivados do petróleo) às alturas na época, embora a situação agora esteja equacionada. As exportações russas continuaram acontecendo, e os produtores brasileiros fizeram amplo estoque de fertilizantes, ainda que mais caros. Uma agenda de bioinsumos como substitutos também ganhou força. Para 2023, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse ainda que a questão será tratada como “segurança nacional” e que, dentre outras medidas, a Petrobras pode voltar a investir em fábricas de fertilizantes.

Apesar disso, alguns dos efeitos econômicos da guerra continuarão no Brasil. Como no resto do mundo, a alta do petróleo e das commodities (incluindo alimentos) fez subir os preços nas prateleiras dos brasileiros. A inflação chegou a passar de 10% no primeiro semestre de 2022 e só caiu por uma combinação entre alta de juros e subsídio via desoneração de combustíveis, incluindo os questionados, como a gasolina. A desoneração foi prorrogada temporariamente, mas deve acabar progressivamente nos próximos meses com a questão fiscal difícil. Se a demanda na China pressionar o preço do barril, a inflação poderá novamente ser um problema.

E a guerra, ainda que não esteja impactando os volumes de petróleo no momento, segue sendo uma “incerteza massiva e que pode levar a surpresas”, diz Jim Burkhard, da S&P Global. Na outra ponta, como um dos maiores produtores de petróleo, o Brasil tem oportunidades. Burkhard diz que o mercado mudou com a guerra, muito menos focado nos tipos de óleo e mais nas origens. Assim, o Brasil se posiciona para ser fornecedor a quem quer que seja, além de receber investimentos. A Petrobras bateu em 2022 recordes de produção, um cenário que pode continuar. “O Brasil está aberto aos negócios ocidentais de uma forma que a Rússia não está”, conclui o analista.

Como se nota, a guerra na Ucrânia respinga nas estratégias globais brasileiras, especialmente no desafio de se espremer entre a crescente tensão dos Estados Unidos com a China. Em março, Lula desembarcará em Pequim para a primeira visita ao país, o maior parceiro comercial nacional. O convite mostra prestígio da atual gestão — “furando” uma longa fila de governos — e aumenta a pressão por movimentos estratégicos para se aproximar do gigante asiático sem conturbar a relação com os americanos. A nova política externa brasileira está no começo e terá grandes testes nos próximos meses.

:format(webp))